工学部 電子システム工学科 学科オリジナルサイト

スマートフォン、パソコン、LED照明など、身近な製品の基礎となる電子・光・情報に関する技術を身につけた、社会に貢献できる人材の育成を目的とします。

製品を企画立案し、開発のリーダーとして活躍できるように、基礎から応用までの幅広い知識・技術に加え、調査能力や国際感覚なども養成します。

3つの特長

-

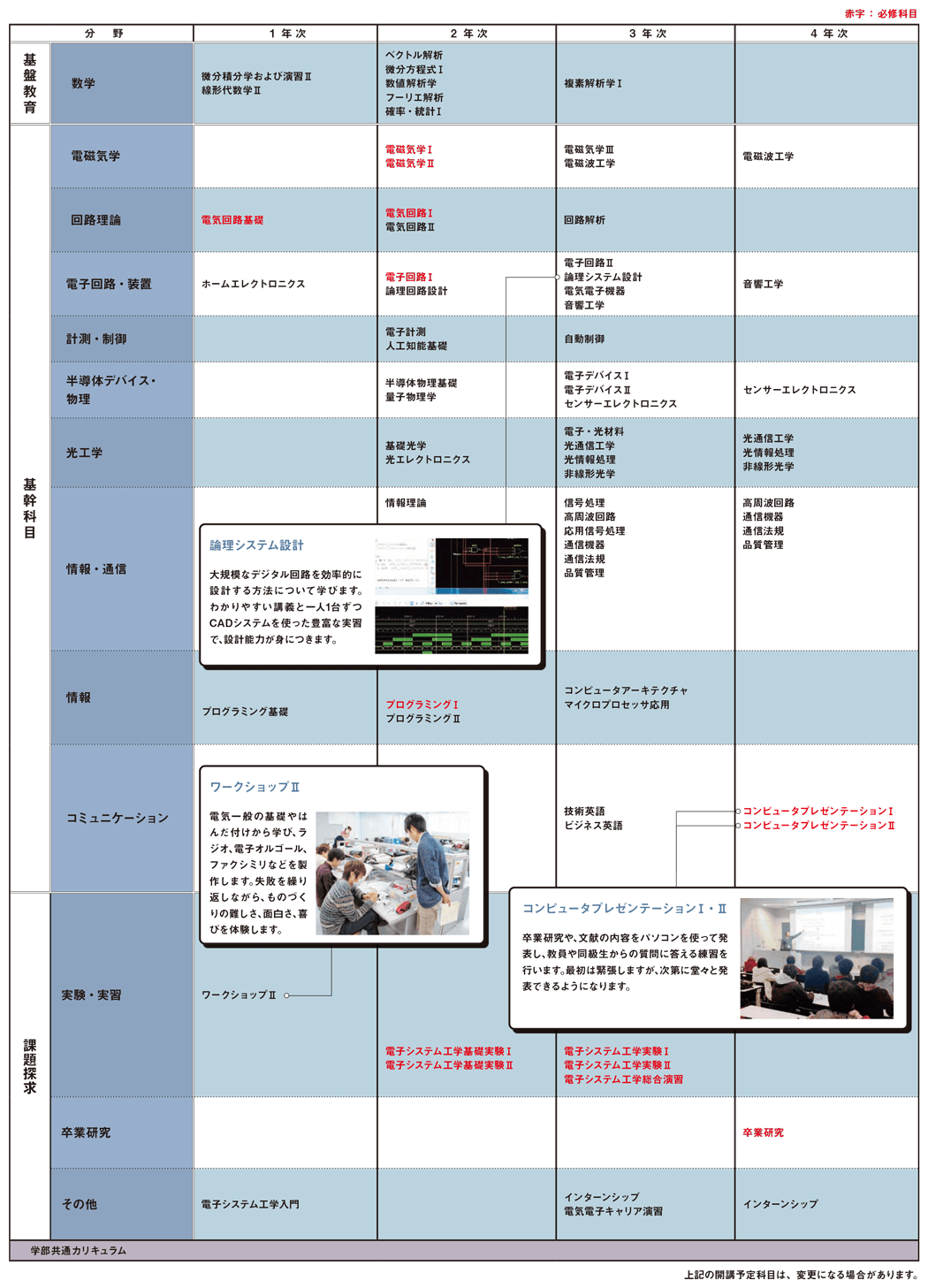

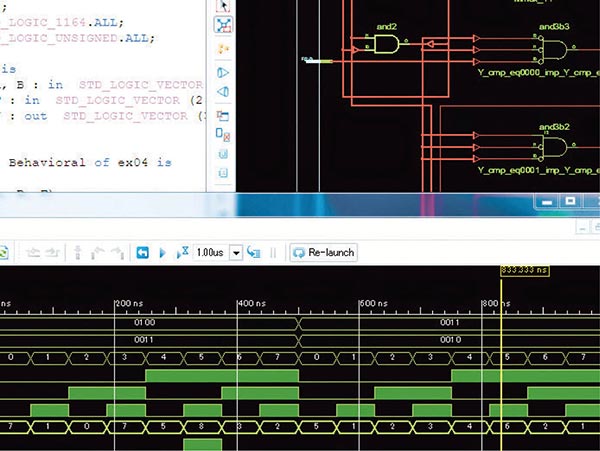

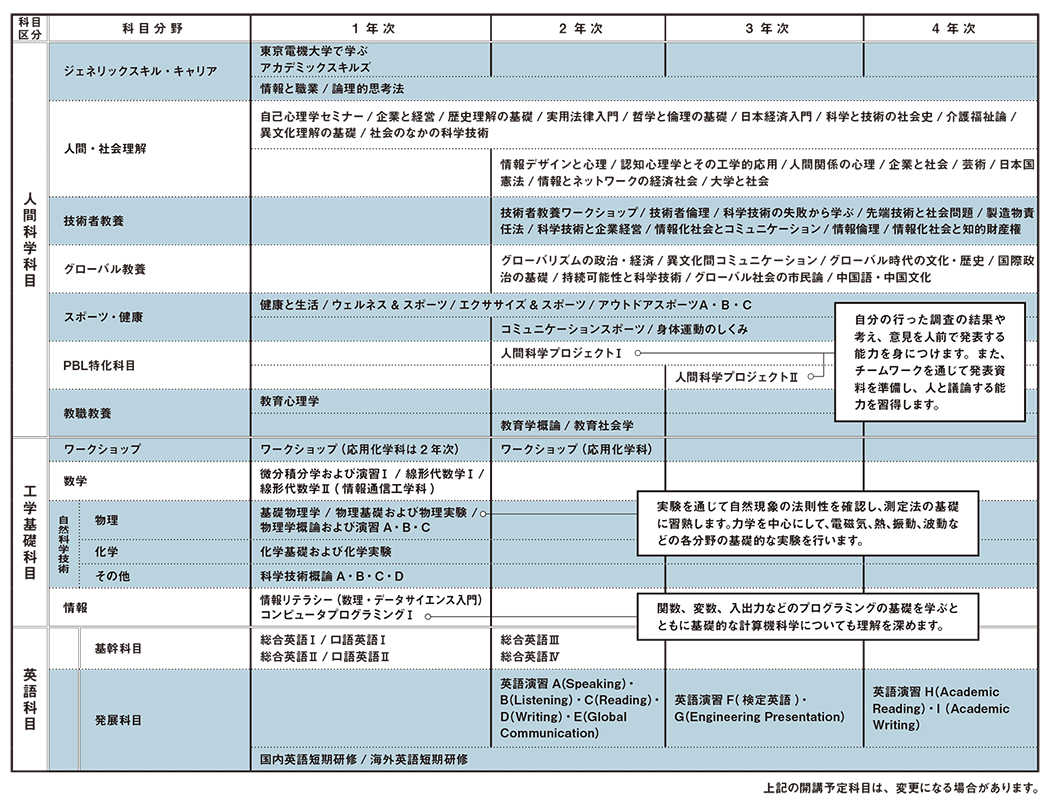

電磁気学、電子回路、プログラミングなどの基礎を重視

電子システム工学技術は極めて進歩が速い技術分野のため、基礎を低学年次で身につけることが肝要です。本学科では電磁気学、電気回路、電子回路、プログラミングなどの基本科目の内容を豊富な演習を交え、確実に習得できます。また理論だけでなく、実験やワークショップを通じて興味を育てます。

-

電子システムの広範な技術を学ぶ

電子システムに関する技術は極めて範囲の広い技術分野です。実社会で即戦力になれるよう、さまざまな技術の概要を学びます。将来、どんな製品が必要になるかを考え、新製品を企画立案し、開発プロジェクトのリーダーとして活躍するためにも、広範囲にわたる技術の全体像を把握しておくことが不可欠です。

-

グローバルに活躍するための英語力、プレゼンテーションスキルを培う

社会では学力・技術が秀でていても一人でできる仕事はほとんどなく、日本だけでなく海外の技術者とも円滑な意思の疎通が必要です。そのためのプレゼンテーションスキル、ビジネス英語などを学びます。また、インターンシップや卒業研究を通じてグループワークを体験的に学び、就業力の向上につなげます。

電子システム工学科の学び

-

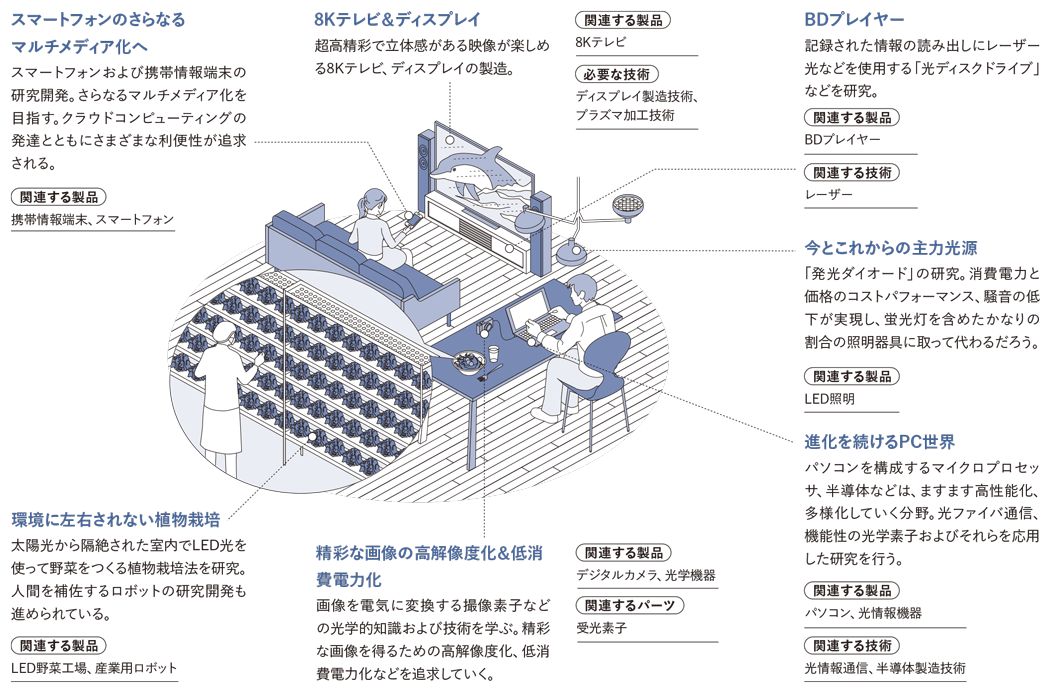

家庭用電子機器

スマートフォンなど身の回りの高度な家電製品の原理を学び、製品の企画・開発に携わる人材を育成します。

-

高機能材料・光デバイス

高性能な材料や新機能デバイスの開発技術を学び、新たな産業の種を開拓できる人材を育成します。

-

電子情報・光通信システム

さまざまな情報機器をつなぐ高度情報通信システムについて学び、IT技術に貢献できる人材を育成します。

-

生産・制御技術

さまざまな製品を実際に生産するための技術を学び、製造工程の設計・管理に携わる人材を育成します。

できる、つくれる、こんなこと!

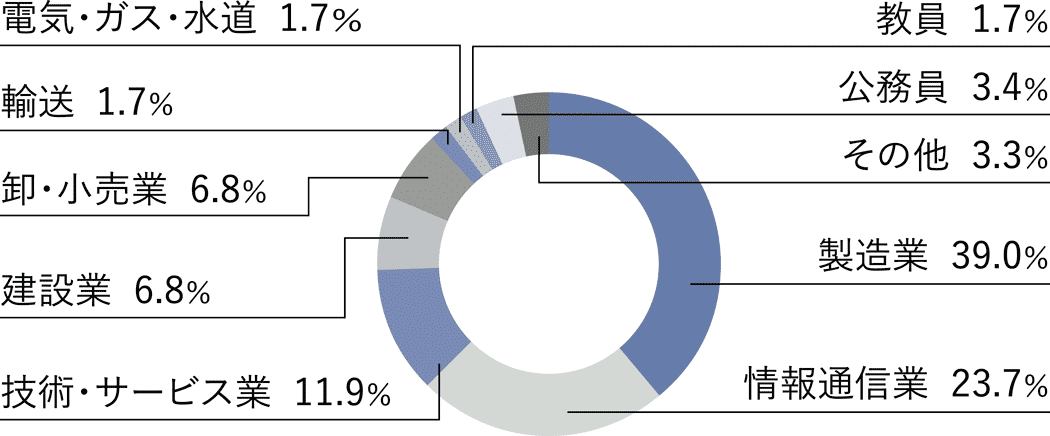

卒業後の就業者の業種別割合(2023年度卒業者実績)

[卒業者数]

74名

男子:69名/女子:5名

主な就職実績

ソニー / 日立製作所 / NEC / 富士通 / ソフトバンク / 東芝 / JR東日本 / 三菱電機 / キヤノン / NTTデータ / パイオニア / 大成建設 / 京セラ / JR東海 / 本田技研工業 / いすゞ自動車 / 日立システムズ / ボッシュ / 日本精機 / 高砂熱学工業 / 関電工 / NECソリューションイノベータ / 日本サムスン / 岩崎通信機 / セガ など

大学院進学

10名 (2023年度卒業者実績)

男子:9名

女子:1名

進学率:13.5%

目指せる資格

第一級陸上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、陸上無線技術士(第一級・第二級)、電気通信主任技術者、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験、建築施工管理技士(1級・2級)、建築設備士、建設機械施工管理技士(1級・2級)、技術士・技術士補、公害防止主任管理者、消防設備士(甲種)、弁理士 など

関連コンテンツ

その他のコンテンツ

- 大学紹介

- 基本情報

- 学長挨拶

- 顧問学長対談

- 副学長・学部長等 役職者

- 建学の精神と教育・研究理念

- 東京電機大学大学院・大学の3つのポリシー

- 大学のあゆみ

- 大学の取り組み

- 情報公開

- 認証評価、自己点検・評価

- ホームカミングデー

- 東京電機大学が求める教員像

- 教育関係附置施設

- キャンパス紹介

- 東京電機大学大学のアセスメント・ポリシー

- 学園紹介

- 学校法人東京電機大学概要

- 理事長挨拶

- 理事・監事

- 評議員

- 事業・財務情報

- ガバナンス

- 学園創立100周年宣言

- 学園広報物

- TDUコメンテーター教員紹介

- 学園へのご寄付

- 学校法人東京電機大学が求める事務・技術職員像

- 学園創立110周年記念事業

- 系列校・関連機関

- 寄附行為等

- 危機管理

- 新型コロナウイルス感染者状況

- 学校法人東京電機大学中期計画~TDU Vision2028~

- 学部

- システムデザイン工学部

- 未来科学部

- 工学部

- 工学部第二部

- 理工学部

- 大学院

- 大学院での学び

- 先端科学技術研究科

- システムデザイン工学研究科

- 未来科学研究科

- 工学研究科

- 理工学研究科

- 入試・オープンキャンパス

- 大学入試

- 大学院入試

- インターネット出願/マイページ

- 入学者選抜要項

- 入試結果

- オープンキャンパス2025

- オンライン個別相談会

- 進学相談会

- キャンパス見学会

- キャンパス自由見学

- キャンパス見学

- メールマガジン

- ざっくりまとめました! 東京電機大学の7つのこと

- 【一般選抜】東京千住キャンパス試験会場案内(ストリートビュー)

- 1分で電大が分かる!ショート動画

- 受験生への応援メッセージ

- キャリアプログラム

- 学内就職サイト

- 就職支援

- 資格取得・教員免許

- 公開講座

- 履修証明プログラム

- 実践知教育

- 留学・国際交流

- 本学へ留学希望の方

- 本学へ留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外に留学希望の方

- 海外に留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外留学動画(学内者専用)

- 国際センター

- TDU International Workshop

- International Workshop

- スチューデントアンバサダー

- 国内でできる国際交流

- 在留期間更新許可申請

- 学生生活

- 学生要覧

- 履修の手引き

- 教職課程

- シラバス・時間割

- 年間予定

- 学習サポートセンター

- 学生アドバイザー

- 障害のある学生への支援

- その他授業関係

- 学費

- 奨学金

- 教育ローン・短期貸与金制度

- 保険制度・経費補助

- 証明書発行・事務窓口

- 学生相談室・健康相談室

- 休学・退学などについて

- クラブ・サークル活動

- 学生食堂と売店

- 車両通学

- ⾼等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金の支援)について

- 東京電機大学後援会

- 教育訓練給付制度