手を動かす学びを中心とした本学の実学尊重の精神に魅力を感じました。新設の学部でしたが、高校で学んできた情報工学を、最先端のカリキュラムでより深く学びたいと思い志望しました。

入学早々、ものづくりの楽しさを実感

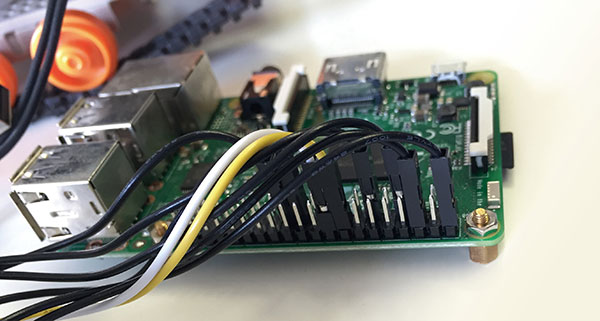

前期の「ワークショップ」では、7~8名で班をつくり、キャタピラの上にRaspberry Pi(ラズベリーパイ)というシングルボードコンピュータを乗せて走行するラジコンを製作。機能を付加することも課題だったため、底面に落下防止用の距離センサーを取りつけ、さらにWebカメラを搭載してスマートフォンに映像を転送しながら遠隔操作をする工夫を取り入れるなど、ものづくりの楽しさを実感しました。また、役割分担や意思の疎通など、今後チームで取り組むうえでの貴重な経験も積めました。

メンバーで役割分担しながらRaspberry Piでラジコンをつくる。

メンバーで役割分担しながらRaspberry Piでラジコンをつくる。

インターンシップでも役立ったシステム設計の記述法

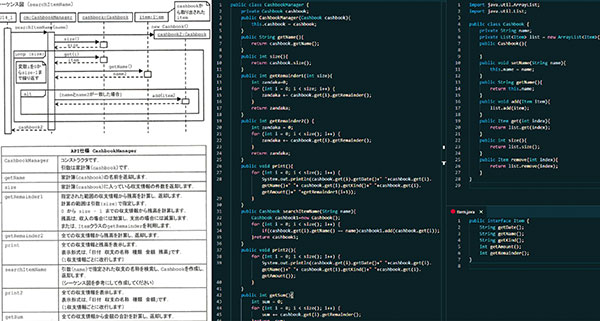

「UML※演習」は、システムの構成や動作を図式化する際に使用する統一言語を学ぶ授業です。頭の中にあるシステムの設計を、しっかりと図形を用いて描き出すことで、複数人での開発を円滑にし、ITに詳しくない人にもわかりやすく説明できます。課題には苦労もしましたが、3年次のインターンシップ参加時に、UMLを用いた設計を行っている業務を体験し、本学での学びが、社会の現場としっかりとつながっていることを実感しました。

※Unified Modeling Language(統一モデリング言語)

UMLのシーケンス図を基にJAVA言語で書き起こしたプログラム。

UMLのシーケンス図を基にJAVA言語で書き起こしたプログラム。

ものづくりは常にトライアルアンドエラーの繰り返し

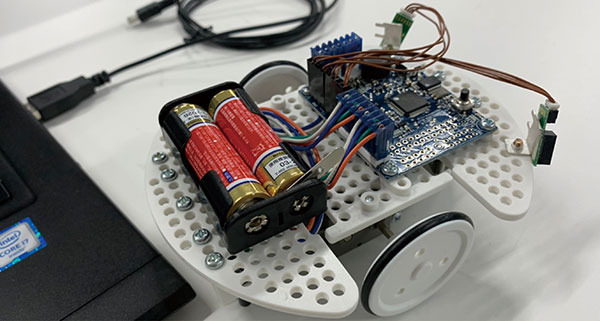

「情報システム工学実験Ⅰ」は、「ネットワーク」、「コンピュータ」、「プログラミング」、「データサイエンス」の専門分野をより実践的に学ぶ授業です。「コンピュータ」の実験では、プログラミング教育ロボットを使って、床に描いた黒い線の上を走らせる「ライントレーサ」を製作。線が交差している所では、線の識別が計算通りに進まず、コースを走らせてはプログラムを最適値に近づける調整作業を根気よく続け、クリアできました。

ライントレーサでは、「音を出す」など付加機能の実験も行った。

ライントレーサでは、「音を出す」など付加機能の実験も行った。

初めて触れた先進のプログラミング

コンピュータの処理速度は日々高速化しています。「先進コンピュータプログラミング」では、CPU(中央演算処理装置)の動作原理について理解したうえで、処理を分散させるプログラミングや、本来画像処理に使われるGPU※を用いて数値計算などを行うプログラミングを学ぶことで、処理を高速化したコードを書けるようになりました。ほぼ初めて触れる分野で、数学の素養も必要とされる難しい授業でしたが、将来必ず役に立つ知識です。

※ Graphics Processing Unit

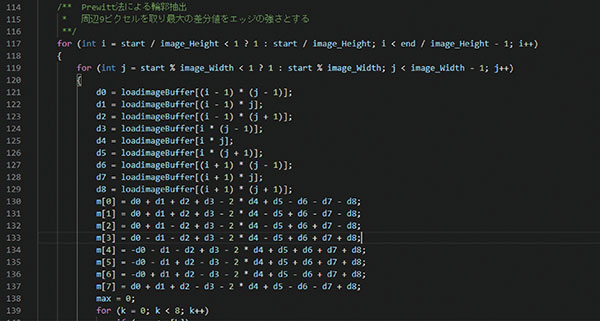

画像処理を高速化するプログラムも書けるまでに成長。

画像処理を高速化するプログラムも書けるまでに成長。

三菱電機株式会社

情報システムについて、幅広く学んで培った知識と技術を生かし、卒業後はシステムエンジニアとして働きます。内定先企業は、行政や企業のシステム開発、完全性が求められる航空管制システム、鉄道のシステムなどを手掛けています。私もその一員としてスケールの大きな仕事で快適な社会の実現に貢献したいです。

海釣りを楽しむために泊まりがけで新潟へ

釣りが好きで、年に数回、泊まりがけで釣りを楽しみながらリフレッシュします。勤務予定地の神奈川県には有名な釣り場も多く、休日に釣果を上げることを楽しみにしています。

関連コンテンツ

その他のコンテンツ

- 大学紹介

- 基本情報

- 学長挨拶

- 顧問学長対談

- 副学長・学部長等 役職者

- 建学の精神と教育・研究理念

- 東京電機大学大学院・大学の3つのポリシー

- 大学のあゆみ

- 大学の取り組み

- 情報公開

- 認証評価、自己点検・評価

- ホームカミングデー

- 東京電機大学が求める教員像

- 教育関係附置施設

- キャンパス紹介

- 東京電機大学大学のアセスメント・ポリシー

- 学園紹介

- 学校法人東京電機大学概要

- 理事長挨拶

- 理事・監事

- 評議員

- 事業・財務情報

- ガバナンス

- 学園創立100周年宣言

- 学園広報物

- TDUコメンテーター教員紹介

- 学園へのご寄付

- 学校法人東京電機大学が求める事務・技術職員像

- 学園創立110周年記念事業

- 系列校・関連機関

- 寄附行為等

- 危機管理

- 新型コロナウイルス感染者状況

- 学校法人東京電機大学中期計画~TDU Vision2028~

- 学部

- システムデザイン工学部

- 未来科学部

- 工学部

- 工学部第二部

- 理工学部

- 大学院

- 大学院での学び

- 先端科学技術研究科

- システムデザイン工学研究科

- 未来科学研究科

- 工学研究科

- 理工学研究科

- 入試・オープンキャンパス

- 大学入試

- 大学院入試

- インターネット出願/マイページ

- 入学者選抜要項

- 入試結果

- オープンキャンパス2025

- オンライン個別相談会

- 進学相談会

- キャンパス見学会

- キャンパス自由見学

- キャンパス見学

- メールマガジン

- ざっくりまとめました! 東京電機大学の7つのこと

- 【一般選抜】東京千住キャンパス試験会場案内(ストリートビュー)

- 1分で電大が分かる!ショート動画

- 受験生への応援メッセージ

- キャリアプログラム

- 学内就職サイト

- 就職支援

- 資格取得・教員免許

- 公開講座

- 履修証明プログラム

- 実践知教育

- 留学・国際交流

- 本学へ留学希望の方

- 本学へ留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外に留学希望の方

- 海外に留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外留学動画(学内者専用)

- 国際センター

- TDU International Workshop

- International Workshop

- スチューデントアンバサダー

- 国内でできる国際交流

- 在留期間更新許可申請

- 学生生活

- 学生要覧

- 履修の手引き

- 教職課程

- シラバス・時間割

- 年間予定

- 学習サポートセンター

- 学生アドバイザー

- 障害のある学生への支援

- その他授業関係

- 学費

- 奨学金

- 教育ローン・短期貸与金制度

- 保険制度・経費補助

- 証明書発行・事務窓口

- 学生相談室・健康相談室

- 休学・退学などについて

- クラブ・サークル活動

- 学生食堂と売店

- 車両通学

- ⾼等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金の支援)について

- 東京電機大学後援会

- 教育訓練給付制度