将来は通信系の仕事に携わりたいと思っていました。通信分野に重きを置きつつ、プログラミングなどの必須知識も学べることで、将来の可能性が広がると思い、本学科を選択しました。

難しさと面白さを実感した、初めてのものづくり

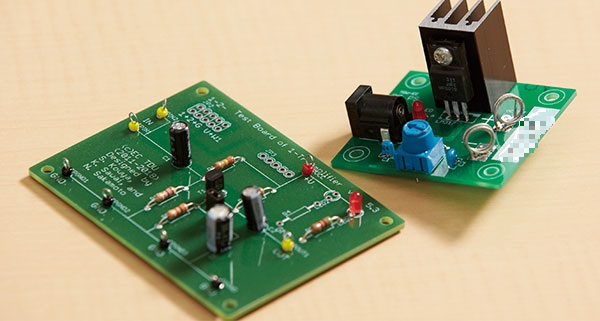

初めてものづくりを体験した「ワークショップ」。初回の授業でLANケーブルをつくりましたが、配線に苦労しました。回路の製作では設計図に合わせて部品を選び、回路を組みます。はんだ付け以外はほぼ初めての体験で、ダイオードを逆に取り付けて壊してしまうなど、失敗を繰り返しながらも何とか完成。高校時代に習った物理の知識を生かしながら、正しい電流と電圧の値が取れた際には達成感があり、ものづくりの面白さを実感しました。

実習でつくった回路。小さな回路は実験用の電源装置。

実習でつくった回路。小さな回路は実験用の電源装置。

「なぜ?」を自ら突き詰めてプログラミングの知識を習得

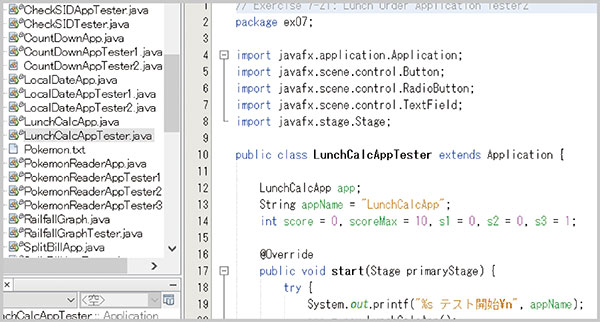

プログラミングの授業では1年次にC言語を学び、2年次には「データ構造とアルゴリズムⅠ」でJavaを用いて、毎回違う課題に挑みました。自分でコードを組み、エラーコードが出たら「なぜ?」を教科書で確認したり、友人のサポートで解決しながら知識を蓄え、最後には100行を超えるプログラムを書ける力がつきました。トライアルアンドエラーを繰り返し、「なぜ?」を突き詰めて解決するプロセスは、別の言語を学ぶ際にも役立ちました。

Javaで作成したプログラミングのソースコード。

Javaで作成したプログラミングのソースコード。

何度もレポートを書き直して培った考察力

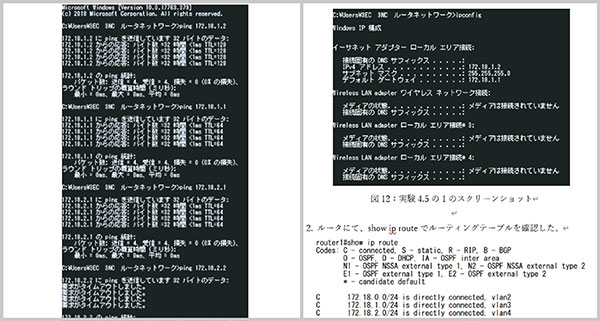

1・2年次に学んだ基礎知識を応用し、専門性の高い実験に取り組む「情報通信工学実験」。座学で学んだ知識を実験で実証しますが、難易度が高いため予習は不可欠です。隔週で行われる実験後にはレポートを作成。実験結果に対し「なぜそうなったか」を考察し自分の答えを出しますが、先生から再提出を求められることも多々あります。考える視点を変え、何度も書き直すのは苦労しましたが、そこで培った考察力は、卒業研究でも生かされています。

何度も書き直した「ルータネットワーク構築」のレポート。

何度も書き直した「ルータネットワーク構築」のレポート。

4年間の集大成で「世の中にないもの」をつくる

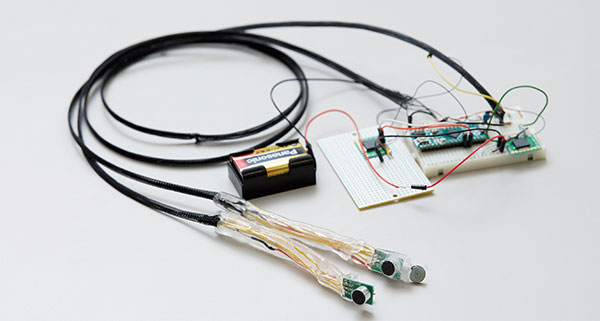

「情報通信プロジェクト」では、複数のテーマの中から“マイコン”を選択。4人1組の班で、Arduino(アルデュイーノ)を使い、課題である“世の中にない面白いもの”の製作を行いました。私たちは、高度難聴者用の補聴器を製作。車のクラクションなどの危険な音を、首にかけた機器の振動で知らせる仕組みです。ハードウェアとソフトウェアの開発には、これまで培った知識と技術が生かされており、積み重ねて学ぶ大切さを実感しました。

製作中の「高度難聴者用の補聴器」では、ハードウェア開発を担当。

製作中の「高度難聴者用の補聴器」では、ハードウェア開発を担当。

日本電気株式会社(NEC)

内定先では、システムエンジニアとして、社会基盤となるシステム開発担当者の一員として働く予定です。働き方改革や労働力不足が課題となる中で、AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)といった最新技術を用いて、社会をより豊かにするシステムの開発に携わり、人々を幸せにしたいというのが私の夢です。

プロ野球をスタジアムで観戦!

好きなチームを応援するために、シーズン中は10回ほどスタジアムに足を運んで観戦しています。テレビ中継もほぼ全試合を見ていますが、スタンドで応援したくてウズウズしています。

関連コンテンツ

その他のコンテンツ

- 大学紹介

- 基本情報

- 学長挨拶

- 顧問学長対談

- 副学長・学部長等 役職者

- 建学の精神と教育・研究理念

- 東京電機大学大学院・大学の3つのポリシー

- 大学のあゆみ

- 大学の取り組み

- 情報公開

- 認証評価、自己点検・評価

- ホームカミングデー

- 東京電機大学が求める教員像

- 教育関係附置施設

- キャンパス紹介

- 東京電機大学大学のアセスメント・ポリシー

- 学園紹介

- 学校法人東京電機大学概要

- 理事長挨拶

- 理事・監事

- 評議員

- 事業・財務情報

- ガバナンス

- 学園創立100周年宣言

- 学園広報物

- TDUコメンテーター教員紹介

- 学園へのご寄付

- 学校法人東京電機大学が求める事務・技術職員像

- 学園創立110周年記念事業

- 系列校・関連機関

- 寄附行為等

- 危機管理

- 新型コロナウイルス感染者状況

- 学校法人東京電機大学中期計画~TDU Vision2028~

- 学部

- システムデザイン工学部

- 未来科学部

- 工学部

- 工学部第二部

- 理工学部

- 大学院

- 大学院での学び

- 先端科学技術研究科

- システムデザイン工学研究科

- 未来科学研究科

- 工学研究科

- 理工学研究科

- 入試・オープンキャンパス

- 大学入試

- 大学院入試

- インターネット出願/マイページ

- 入学者選抜要項

- 入試結果

- オープンキャンパス2025

- オンライン個別相談会

- 進学相談会

- キャンパス見学会

- キャンパス自由見学

- キャンパス見学

- メールマガジン

- 大学案内

- ざっくりまとめました! 東京電機大学の7つのこと

- 受験生向けSNS一覧

- 1分で電大が分かる!ショート動画

- 受験生への応援メッセージ

- キャリアプログラム

- 学内就職サイト

- 就職支援

- 資格取得・教員免許

- 公開講座

- 履修証明プログラム

- 実践知教育

- 留学・国際交流

- 本学へ留学希望の方

- 本学へ留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外に留学希望の方

- 海外に留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外留学動画(学内者専用)

- 国際センター

- TDU International Workshop

- International Workshop

- スチューデントアンバサダー

- 国内でできる国際交流

- 在留期間更新許可申請

- 学生生活

- 学生要覧

- 履修の手引き

- 教職課程

- シラバス・時間割

- 年間予定

- 学習サポートセンター

- 学生アドバイザー

- 障害のある学生への支援

- その他授業関係

- 学費

- 奨学金

- 教育ローン・短期貸与金制度

- 保険制度・経費補助

- 証明書発行・事務窓口

- 学生相談室・健康相談室

- 休学・退学などについて

- クラブ・サークル活動

- 学生食堂と売店

- 車両通学

- ⾼等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金の支援)について

- 東京電機大学後援会

- 教育訓練給付制度