デザイナーと福祉機器の開発という2つの職業に興味がありました。当時、新設のデザイン工学科では、幅広い分野を学びながら将来の選択ができることを知り、入学を決めました。

デッサンをゼロから本気で学ぶきっかけになった授業

私が初めてデッサンを習った授業が「デザイン工学基礎実習」。鉛筆デッサンやプロダクトスケッチを通じて立体構成の基礎を学びました。絵を描くことは好きでしたが、先生から高評価をもらえず悔しかったです。これを機にデッサンをゼロから学びたいと心底思いました。アイデアを表現するためにはデッサン力が不可欠。「デザインを本気で志すなら、線と円を毎日描き続けなさい」というアドバイスを先生からいただき、よい指針になりました。

教科書のスケッチの模写。デッサン上達のためには練習あるのみ。

教科書のスケッチの模写。デッサン上達のためには練習あるのみ。

考えを突き詰める苦しみと、その先の達成感

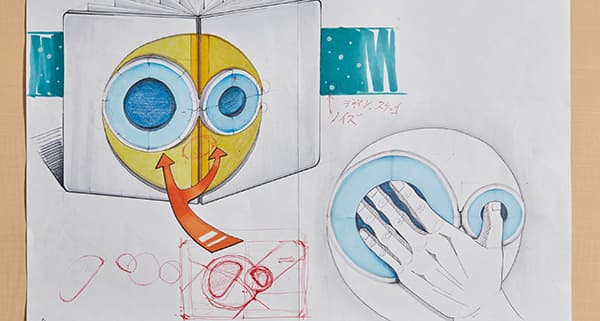

「視覚デザイン基礎」の課題は、2つのプロダクトを組み合わせて、新たなプロダクトを生み出すこと。私は長時間の電車通学のときに、参考書を片手で持ちやすいよう、鍋つかみとブックカバーを組み合わせるアイデアを思いつきました。それまで、幾度となくアイデアスケッチを提案しても、先生からなかなかOKが貰えませんでした。その分、考え抜いて納得のいく提案ができたときの達成感はひとしおで、デザイナーになろうと意識し始めました。

鍋つかみとブックカバーを組み合わせたgrip bookcover。

鍋つかみとブックカバーを組み合わせたgrip bookcover。

鉛筆1ダースがなくなるまで、スケッチに没頭した

後期の「デザイン工学プロジェクトB」では、自分で映画を選び、劇中に登場しそうなプロダクトをデザインするという課題に取り組みました。この時、将来は自動車メーカーのデザイナーを志望しており、夢に一歩でも近づくために時間を忘れてアイデアスケッチを繰り返しました。題材に選んだ近未来映画『アイ,ロボット』には自動運転車が登場しますが、反動的にアナログなモノへの需要が高まると考え、あえて未来の「手動運転車」をデザインしました。

画像編集ソフトPhotoshopでデジタルスケッチを描いて提出。

画像編集ソフトPhotoshopでデジタルスケッチを描いて提出。

女性目線から生まれるデザインを提案

女性ならではのデザインを手掛けたいと、「卒業研究」では、孤立した子育て、“孤育て”に不安を募らせる母親に着目し、地域住民と母子が気軽につながる、サードプレイスとなる車の提案を考えています。地域交流が活発なカフェでお客様に交流しやすい空間デザインに関する意見を伺いながら、元自動車メーカーのデザイナーである指導教授とも意見交換を重ねています。誰かに必要とされるやりがいを感じる研究です。

最終提案では、3DソフトRhinocerosを用い可動部分も立体化。

最終提案では、3DソフトRhinocerosを用い可動部分も立体化。

株式会社SUBARU

内定先ではCMFデザイナーとして、Color(色)・Material(素材)・Finish(加工方法)のデザインを担当します。SUBARUは見た目の美しさだけではなく、安心安全などの機能性も兼ね備えたデザイン開発を行っている点が魅力です。いつか自分がデザインに携わった車に乗ることを目標に、本学で得た学ぶ姿勢を大切にしながら楽しく働きたいです。

コーストジャズオーケストラ部でアルトサックスを担当

文化部会のコーストジャズオーケストラ部に所属し、約30名のメンバーで活動しています。先輩たちの卒業リサイタルでサックスのソロを吹いたことなど、楽しい思い出ばかりです。

関連コンテンツ

その他のコンテンツ

- 大学紹介

- 基本情報

- 学長挨拶

- 顧問学長対談

- 副学長・学部長等 役職者

- 建学の精神と教育・研究理念

- 東京電機大学大学院・大学の3つのポリシー

- 大学のあゆみ

- 大学の取り組み

- 情報公開

- 認証評価、自己点検・評価

- ホームカミングデー

- 東京電機大学が求める教員像

- 教育関係附置施設

- キャンパス紹介

- 東京電機大学大学のアセスメント・ポリシー

- 学園紹介

- 学校法人東京電機大学概要

- 理事長挨拶

- 理事・監事

- 評議員

- 事業・財務情報

- ガバナンス

- 学園創立100周年宣言

- 学園広報物

- TDUコメンテーター教員紹介

- 学園へのご寄付

- 学校法人東京電機大学が求める事務・技術職員像

- 学園創立110周年記念事業

- 系列校・関連機関

- 寄附行為等

- 危機管理

- 新型コロナウイルス感染者状況

- 学校法人東京電機大学中期計画~TDU Vision2028~

- 学部

- システムデザイン工学部

- 未来科学部

- 工学部

- 工学部第二部

- 理工学部

- 大学院

- 大学院での学び

- 先端科学技術研究科

- システムデザイン工学研究科

- 未来科学研究科

- 工学研究科

- 理工学研究科

- 入試・オープンキャンパス

- 大学入試

- 大学院入試

- インターネット出願/マイページ

- 入学者選抜要項

- 入試結果

- オープンキャンパス2025

- オンライン個別相談会

- 進学相談会

- キャンパス見学会

- キャンパス自由見学

- キャンパス見学

- メールマガジン

- ざっくりまとめました! 東京電機大学の7つのこと

- 【一般選抜】東京千住キャンパス試験会場案内(ストリートビュー)

- 1分で電大が分かる!ショート動画

- 受験生への応援メッセージ

- キャリアプログラム

- 学内就職サイト

- 就職支援

- 資格取得・教員免許

- 公開講座

- 履修証明プログラム

- 実践知教育

- 留学・国際交流

- 本学へ留学希望の方

- 本学へ留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外に留学希望の方

- 海外に留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外留学動画(学内者専用)

- 国際センター

- TDU International Workshop

- International Workshop

- スチューデントアンバサダー

- 国内でできる国際交流

- 在留期間更新許可申請

- 学生生活

- 学生要覧

- 履修の手引き

- 教職課程

- シラバス・時間割

- 年間予定

- 学習サポートセンター

- 学生アドバイザー

- 障害のある学生への支援

- その他授業関係

- 学費

- 奨学金

- 教育ローン・短期貸与金制度

- 保険制度・経費補助

- 証明書発行・事務窓口

- 学生相談室・健康相談室

- 休学・退学などについて

- クラブ・サークル活動

- 学生食堂と売店

- 車両通学

- ⾼等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金の支援)について

- 東京電機大学後援会

- 教育訓練給付制度