電大に進学した高校の先輩から実験・実習が多いと聞き、興味を持ちました。機械工学を幅広く学びたかったので、本学科を志望。栃木県の実家から約1時間30分で通えるのも魅力でした。

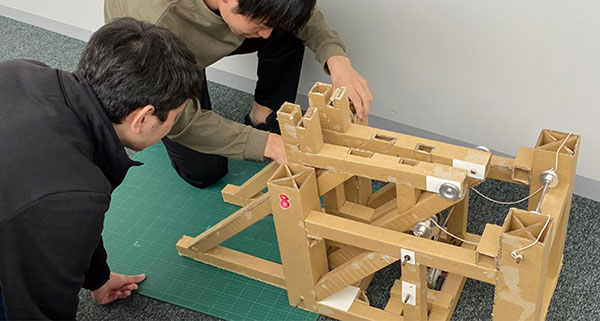

ものづくりの楽しさと難しさを初めて実感

「ワークショップⅡ」では、4人1組で5カ月かけて重量挙げロボットを製作。私の班は全員が普通科の高校出身で、ものづくりの経験がなく不安でしたが、高校で学んだ物理の知識を生かして意見を出し合いました。授業の最後に、持ち上げた重量を各班で競う学科全体のトーナメントが開催されました。惜しくも3回戦敗退でしたが、ディスカッションしながらアイデアを形にする楽しさと、時間内に完成させて目標をクリアする難しさを同時に体験しました。

意見を出し合い協力することで、班のメンバーとの仲も深まりました。

意見を出し合い協力することで、班のメンバーとの仲も深まりました。

加工者のつくりやすさまでを配慮することが求められる製図

「機械設計製図Ⅰ・Ⅱ」では、3回の授業ごとに1枚の手書き製図を仕上げ、製図の基本ルールを習得します。授業では全てが教えられる訳ではなく、教科書に載っていないことを調べる必要があるなど、学生自身に考えさせることを重視していました。ボルトやナットを製図する際には、加工者がつくりやすいように材質や形状を考慮する必要があります。設計者の意図を正確に伝えるだけではなく、加工者の工程にまで配慮した製図が重要だとわかりました。

1・2年次の学びを生かし、CADで製図

「先端機械設計製図Ⅰ・Ⅱ」で、CADを使用した本格的な設計を学びました。前期は見本図面を模写し、CADの使い方を習得。後期は仕様書に従って、プレス抜型図を完成させました。毎週課題を提出し、合格を得るまで修正するので、修正図面がたまってしまうことも。課題の寸法と仕様は各自異なるので、2年次までの材料力学・機械力学などの知識を総動員し、自分で考え抜く力が身につきました。

実際の現場で広く活用されている、熱処理を研究

研究室では、「ステンレス鋼のレーザー熱処理加工」を研究しています。このテーマを選んだ理由は、材料工学という汎用性の高い学問をしっかり身につけたかったから。もう一つは、熱処理を駆使している現場をインターンシップで見学し、重要性と将来性を感じたからです。目標は、硬質で脆くないステンレス。研究は、正解が用意されていません。関連論文を調べ、教授の助言を受けながら試行錯誤して進めています。

レーザー照射の強さと速度の値を変えて、比較実験しています。

レーザー照射の強さと速度の値を変えて、比較実験しています。

株式会社小松製作所

たくさんの実験・実習で失敗とチャレンジを繰り返し、教科書を読むだけでは学べない知識と技術、問題に取り組む姿勢を身につけることができました。内定先では、土木作業や災害復旧作業で活躍する建設機械の心臓部である油圧機器の開発に携わる予定です。今後もチャレンジ精神を忘れず、社会インフラ整備に貢献できるエンジニアを目指します。

月1回のペースで仲間と山登り

ワンダーフォーゲル部に所属。昨年は自前のミラーレス一眼カメラを持って、月1回、山に登り、出会った景色や思い出を写真に収めていました。写真は、南アルプスの小仙丈ヶ岳です。

関連コンテンツ

その他のコンテンツ

- 大学紹介

- 基本情報

- 学長挨拶

- 顧問学長対談

- 副学長・学部長等 役職者

- 建学の精神と教育・研究理念

- 東京電機大学大学院・大学の3つのポリシー

- 大学のあゆみ

- 大学の取り組み

- 情報公開

- 認証評価、自己点検・評価

- ホームカミングデー

- 東京電機大学が求める教員像

- 教育関係附置施設

- キャンパス紹介

- 東京電機大学大学のアセスメント・ポリシー

- 学園紹介

- 学校法人東京電機大学概要

- 理事長挨拶

- 理事・監事

- 評議員

- 事業・財務情報

- ガバナンス

- 学園創立100周年宣言

- 学園広報物

- TDUコメンテーター教員紹介

- 学園へのご寄付

- 学校法人東京電機大学が求める事務・技術職員像

- 学園創立110周年記念事業

- 系列校・関連機関

- 寄附行為等

- 危機管理

- 新型コロナウイルス感染者状況

- 学校法人東京電機大学中期計画~TDU Vision2028~

- 学部

- システムデザイン工学部

- 未来科学部

- 工学部

- 工学部第二部

- 理工学部

- 大学院

- 大学院での学び

- 先端科学技術研究科

- システムデザイン工学研究科

- 未来科学研究科

- 工学研究科

- 理工学研究科

- 入試・オープンキャンパス

- 大学入試

- 大学院入試

- インターネット出願/マイページ

- 入学者選抜要項

- 入試結果

- オープンキャンパス2025

- オンライン個別相談会

- 進学相談会

- キャンパス見学会

- キャンパス自由見学

- キャンパス見学

- メールマガジン

- ざっくりまとめました! 東京電機大学の7つのこと

- 【一般選抜】東京千住キャンパス試験会場案内(ストリートビュー)

- 1分で電大が分かる!ショート動画

- 受験生への応援メッセージ

- キャリアプログラム

- 学内就職サイト

- 就職支援

- 資格取得・教員免許

- 公開講座

- 履修証明プログラム

- 実践知教育

- 留学・国際交流

- 本学へ留学希望の方

- 本学へ留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外に留学希望の方

- 海外に留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外留学動画(学内者専用)

- 国際センター

- TDU International Workshop

- International Workshop

- スチューデントアンバサダー

- 国内でできる国際交流

- 在留期間更新許可申請

- 学生生活

- 学生要覧

- 履修の手引き

- 教職課程

- シラバス・時間割

- 年間予定

- 学習サポートセンター

- 学生アドバイザー

- 障害のある学生への支援

- その他授業関係

- 学費

- 奨学金

- 教育ローン・短期貸与金制度

- 保険制度・経費補助

- 証明書発行・事務窓口

- 学生相談室・健康相談室

- 休学・退学などについて

- クラブ・サークル活動

- 学生食堂と売店

- 車両通学

- ⾼等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金の支援)について

- 東京電機大学後援会

- 教育訓練給付制度