ライフサイエンス 歩きやすい下肢装具を目指して!

ココがポイント

歩きやすい下肢装具を目指して!

脳血管疾患は死因の第4位と言われ、死に至らなくても患者数は117万9千人あまりと多くいます。そのため、脳血管疾患の後遺症の代表である片麻痺になられる方も多く、歩行に障害が残り健康な時のような歩行ができず生活に支障をきたしている、あるいは以前のようなQOLが確保できていないという実態があります。

片麻痺患者の歩行には下肢装具が必要ですが、じつはこの下肢装具、歩きづらいのです。健常者が装具を装着して歩いてみると、しっかり下肢装具が足に固定されており、脱げるようなことはないのに歩きづらい。これでは、片麻痺患者の方はもっと歩きづらいというわけです。

そこで、井上淳先生はどうして歩きづらいのか研究に取り組み、どうすればいいか分析、検討、試作を行いました。

そのシーズを紹介します。

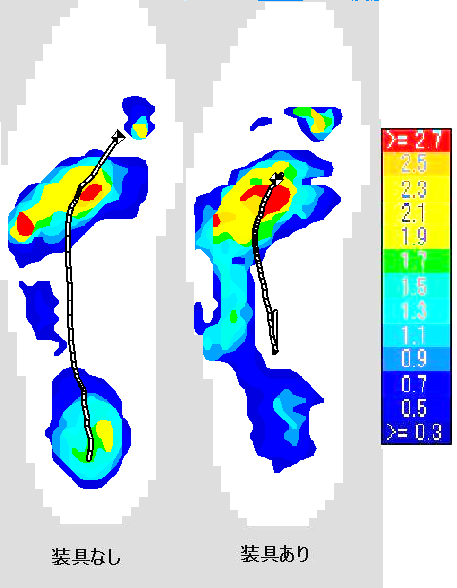

下肢装具の歩行に与える影響を調べるため、装具の有無による足底荷重中心(COP)比較をしたところ、下記の図のように装具あり歩行では荷重中心の移動範囲がいびつで狭いことがわかりました。また、指付根関節(MP関節)が半固定化され、指動作が制限されるため、ウィンドラスメカニズムと呼ばれる足指の背屈による、足底腱膜の巻き上げと、アーチ角度が小さくなる現象が誘発されず、アーチが挙上、接地時に足への衝撃を和らげ、高効率の歩行ができないことがわかりました。

図1 足底荷重中心の移動範囲

図1 足底荷重中心の移動範囲

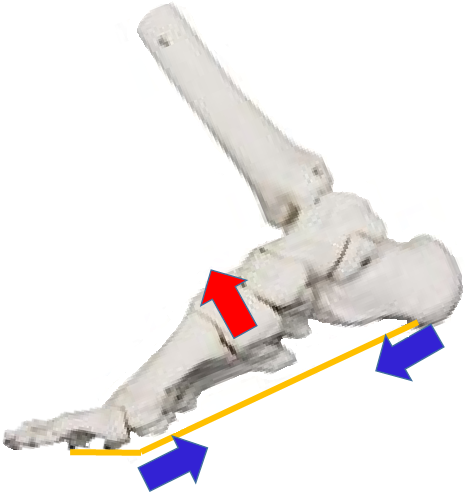

図2 足指の背屈時の足底腱膜の状態図

図2 足指の背屈時の足底腱膜の状態図

そこで、指動作が制限されないようにするため足底部に機構的特徴を持たせ、自然な歩行を可能とする構造を考案しました。具体的には足底部の一部が曲がるようにしたものです。その結果、下記のような効果を期待できます。

・歩行時に足指関節が背屈して筋緊張をゆるめることで、拘縮予防効果を有する

・ウィンドラスメカニズムを誘発し、歩行速度を高める

・背屈一方向性を持つことで指の動き、足のアーチの動きを妨げず、装具を用いた際の歩行が自然歩行に近づく

写真 下肢装具の足底部 従来品(左)と試作品(中、右)

写真 下肢装具の足底部 従来品(左)と試作品(中、右)

どのような曲がり方が自然で、かつ安全かを検証しながら試作・評価をした結果、健常者の通常の歩行に近い重心移動軌跡を描くことがわかりました。

これにより、片麻痺患者の歩行リハビリや、片麻痺により歩行が困難になった患者の歩行支援が可能になり、従来の装具では歩行速度が遅くなる高活動量患者の歩行速度の向上が期待できます。

関連コンテンツ

-

バイオリファイナリー(Biorefinery)とは

-

浮かぶ液滴内で細胞塊を培養

-

DLC(ダイヤモンドライクカーボン;非晶質炭素膜)の機械特性および生体適合性を活用した画期的医療デバイスの開発

-

歩きやすい下肢装具を目指して!

-

「平面度測定」において、これまでできなかった半径方向微分をリアルタイムで観測の新しい提案

-

現在のインターネットの限界を超えて、あらゆる「ひと」「もの」「情報」を安心・安全・簡単につなげられる、次世代のネットワーク方式

-

いつも通り寝るだけで、複数の生体情報 (心電図・ 呼吸・脈動) と離着床行動を同時に計測

-

AIの未知領域である「協調」をキーワードとした研究「気づかい」を定量化

-

空気中の環境汚染物質を調べる小さな「半導体式ガスセンサ」

-

外科手術における究極の課題を解決!

-

ナノ構造体でクリーンなエネルギーを創る!

-

常温で有機発行体による手軽にガスセンシング

-

蝶をモデルとした小型はばたきロボットの開発

-

群ロボットおよび群ロボットの集団移動制御方法

-

一目見れば納得、タッチ式メジャー