ナノテクノロジー・材料 常温で有機発行体による手軽にガスセンシング

ココがポイント

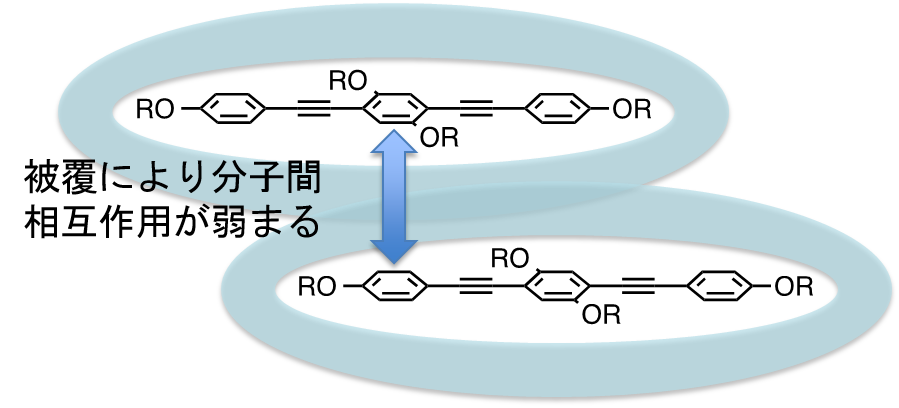

図 主鎖を多数の長鎖分岐アルキル基による被覆

図 主鎖を多数の長鎖分岐アルキル基による被覆

液体性共役オリゴマーを用いたガスセンサ

現在のデジタル機器や情報システムは、マイコン、メモリ、通信用LSIや発光ダイオード(LED)、そしてMEMS(微小電気機械システム)などのシリコンを使ったデバイスの飛躍的な発展に支えられ構築されてきました。しかしながら、「もっと軽いディスプレイが欲しい。」とか「曲げて回路を実装したい。」、「もっと小さく性能がいいセンサ必要。」など、まだまだ技術に求めるところが止まらないことは、皆さんご承知の通りです。そこで、世の中の発展を支えてきた無機材料のシリコン系に加え、有機材料による電子デバイス化の研究、開発が行われています。

今回、紹介する“一押しシーズ”は、そんな有機材料の研究をしている理工学部理学系の足立直也先生の発明をご紹介します。

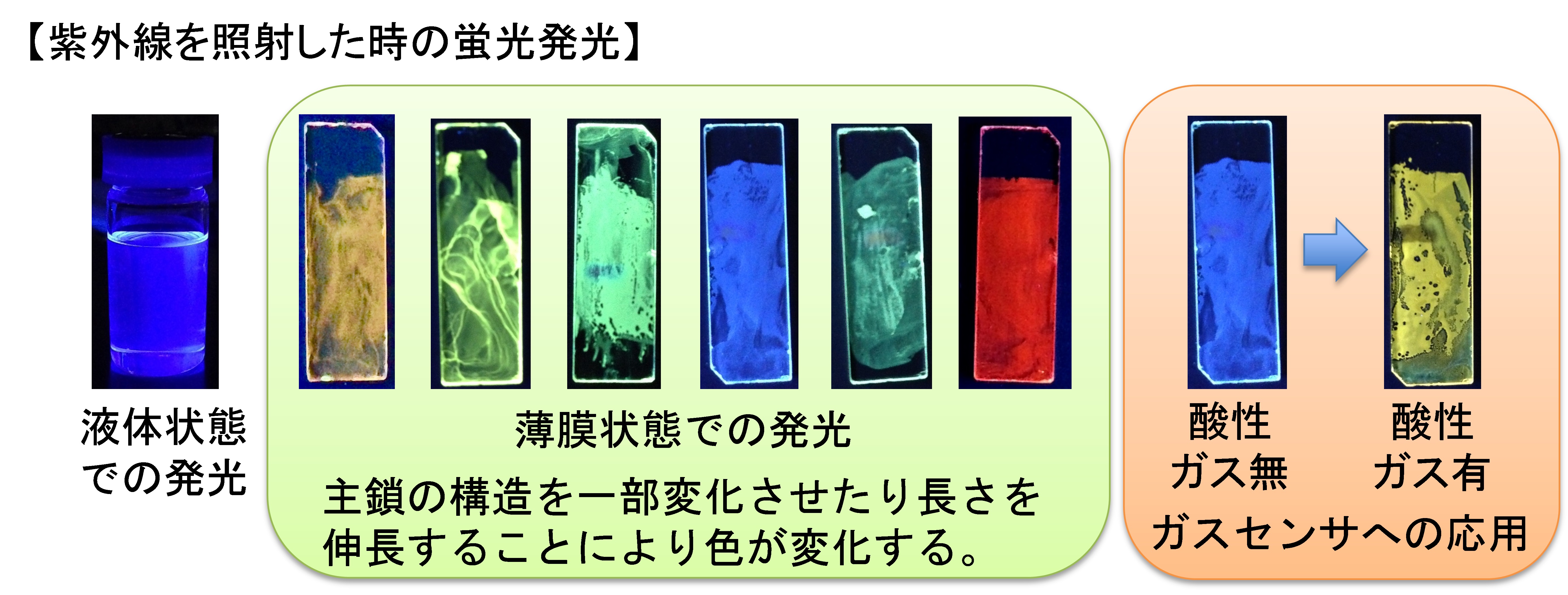

発明名称は「化合物、それを用いた発光若しくは電子材料、及びガスセンサ材料」とあり、ちょっと難しく感じますが、一言で言えば、酸性ガスを検知すると、紫外線を照射による蛍光色が変化する材料を作ることに成功しました。

研究室では、π-共役オリゴマーと呼ばれる多重結合と単結合を繰り返し持つ化合物を用いて、新しい機能、性能をもつ化合物の研究をしています。一般的に高い発光特性や電気伝導性があり、有機発光デバイスなどに応用されています。しかしながら、高分子の分子間の相互作用があり、発光効率や電気伝導性が低下する課題がありました。足立先生は、その対策として図のように主鎖を多数の長鎖分岐アルキル基Rで被膜して、性能を確保することにし、その合成に成功しました。

この材料の利点として、(1)長鎖分岐アルキル基を導入する合成が比較的容易である。(2)室温下でほぼ液体で存在するので、薄膜化しやすく屈曲面や柔軟な素材に実装でき応用が広い。などが挙げられます。

さらに、主鎖長、主鎖構造を変化させると発光色がいろいろ変化します。しかも、ピリジン環を持っている場合は、HCLなどの酸性ガスにより発光色が変化し、ガス検知可能なケミカルセンサへの応用が可能です。さらに研究を進めることにより、火山性ガスの検出を色でわかるようにしたり、蓄光材料に混ぜ蓄光塗料への応用も考えられます。皆様からのお問い合わせ、お待ちしております。

関連コンテンツ

-

バイオリファイナリー(Biorefinery)とは

-

浮かぶ液滴内で細胞塊を培養

-

DLC(ダイヤモンドライクカーボン;非晶質炭素膜)の機械特性および生体適合性を活用した画期的医療デバイスの開発

-

歩きやすい下肢装具を目指して!

-

「平面度測定」において、これまでできなかった半径方向微分をリアルタイムで観測の新しい提案

-

現在のインターネットの限界を超えて、あらゆる「ひと」「もの」「情報」を安心・安全・簡単につなげられる、次世代のネットワーク方式

-

いつも通り寝るだけで、複数の生体情報 (心電図・ 呼吸・脈動) と離着床行動を同時に計測

-

AIの未知領域である「協調」をキーワードとした研究「気づかい」を定量化

-

空気中の環境汚染物質を調べる小さな「半導体式ガスセンサ」

-

外科手術における究極の課題を解決!

-

ナノ構造体でクリーンなエネルギーを創る!

-

常温で有機発行体による手軽にガスセンシング

-

蝶をモデルとした小型はばたきロボットの開発

-

群ロボットおよび群ロボットの集団移動制御方法

-

一目見れば納得、タッチ式メジャー