環境 空気中の環境汚染物質を調べる小さな「半導体式ガスセンサ」

ココがポイント

空気中の環境汚染物質を調べる小さな「半導体式ガスセンサ」

特許第5897362号「検出装置の製造方法」(特願2012-62597)は絶縁性の基板上にガスを検知する金属酸化物の薄膜を形成し、その薄膜を大型化することなく検出感度を上げることができる薄膜ガスセンサを提供する。

原和裕先生は金属酸化物からなる薄膜の電気抵抗がガスの存在下で変化することを利用した半導体式ガスセンサを研究している。

一般に半導体式ガスセンサが検出対象とするガスは可燃性ガスのほかに毒性ガスや環境ガスに及び、高感度で応答速度が速く、小型軽量で低価格で供給されるため、その用途は広がっている。半導体式ガスセンサに用いられる半導体材料は、空気中で高温に保たれた状況で使用されることが多いので、熱的・化学的に安定な金属酸化物が使われる。酸化亜鉛ZnO、酸化第二錫SnO2、酸化第二鉄Fe2O3、酸化タングステンWO3、酸化インジウムIn2O3等が研究されている。また半導体材料にはセンサの感度や安定性向上のために各種の添加物が加えられる。半導体式ガスセンサ材料は薄膜や多孔体の形態をとる。半導体式ガスセンサの特性は主材料や添加物の種類・量・添加方法、製造方法・製造条件により変化するため、検出対象や使用目的に応じて最適化される。

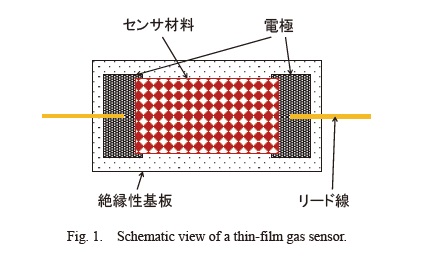

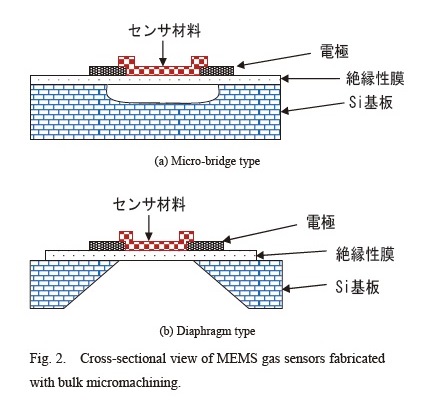

半導体式ガスセンサにはガスによる電気抵抗の変化を検出するタイプが多いが、静電容量の変化や、接合の電位変化を捉えるタイプもある。電気抵抗の変化を検出する薄膜型ガスセンサの基本構造の一例がFig.1で、上から見た図である。絶縁基板上にガスセンサ材料が形成され、その電気抵抗を測定するため一対の電極が設けられている。Fig.2は断面図である。半導体式ガスセンサは通常200℃~500℃で動作するため、ガスセンサ材料を加熱するヒータが組み込まれている。Fig.2のSi基板をMEMS技術で小型化、断熱化してヒータの消費電力を下げる試みがなされている。Si基板の代わりにサファイア基板も用いられる。

特許第5897362号では絶縁基板上に2枚の検出用薄膜を用いた例や検出用薄膜を多孔質膜にした例が紹介されている。またそれぞれの検出用薄膜の厚さを変えたり、検出用薄膜間の間隔を変えたり、感度を上げるために検出用薄膜を増やす等の例が紹介されている。酸化タングステンWO3に二酸化チタンTiO2を添加した例も紹介されている。検出対象や使用目的に応じて最適化している例である。MEMSは半導体式ガスセンサ以外にも色々な分析に使われてきた技術で、MEMS構造の集積化は複数のガスの同時検出を可能にする。

最近また海を越えて到来する光化学オキシダントが増えている。凧や風船やドローンに半導体式ガスセンサを付けて、用途により使い分け、リアルタイムで複数のガスの濃度を検知し、IoTでそのデータ集め、AIでサポートできる時期が近いと思っている。研究室間の情報交換をこれからも続けて行っていただきたい。

【出願情報】

発明の名称:「検出装置の製造方法」

出願番号:特願2012-62597

-

研究者紹介

原 和裕 教授

工学部 電気電子工学科

研究分野:電子デバイス・機器工学

キーワード:環境計測、センサ -

コーディネーター紹介

鈴木 啓介

産学連携コーディネーター

関連コンテンツ

-

バイオリファイナリー(Biorefinery)とは

-

浮かぶ液滴内で細胞塊を培養

-

DLC(ダイヤモンドライクカーボン;非晶質炭素膜)の機械特性および生体適合性を活用した画期的医療デバイスの開発

-

歩きやすい下肢装具を目指して!

-

「平面度測定」において、これまでできなかった半径方向微分をリアルタイムで観測の新しい提案

-

現在のインターネットの限界を超えて、あらゆる「ひと」「もの」「情報」を安心・安全・簡単につなげられる、次世代のネットワーク方式

-

いつも通り寝るだけで、複数の生体情報 (心電図・ 呼吸・脈動) と離着床行動を同時に計測

-

AIの未知領域である「協調」をキーワードとした研究「気づかい」を定量化

-

空気中の環境汚染物質を調べる小さな「半導体式ガスセンサ」

-

外科手術における究極の課題を解決!

-

ナノ構造体でクリーンなエネルギーを創る!

-

常温で有機発行体による手軽にガスセンシング

-

蝶をモデルとした小型はばたきロボットの開発

-

群ロボットおよび群ロボットの集団移動制御方法

-

一目見れば納得、タッチ式メジャー