高校から生物が好きで、特に医療分野を学びたいと思っていました。熊谷駅からスクールバスで通えるのも魅力で、毎日バスの中でレポートと事前学習に集中することができました。

主体的に動き、仲間と協力して学ぶ楽しさ

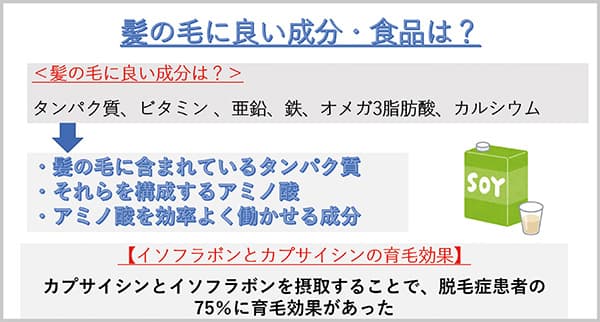

「フレッシュマンゼミA※」は、3、4名で一つのテーマを探求するグループワーク。私たちは、「髪の毛によい食品」について調べました。各自がインターネットと図書館で調べた内容を相談してまとめ、PowerPointのスライドを作成。学系全体でトーナメント制のプレゼンテーション大会を行いました。自分で考えて調べ、仲間と協力して進めることで、高校の授業にはない学問の楽しさを体験し、コミュニケーション力が高まりました。

※2017年度入学生の1年次設置科目。

テーマは私からの提案。班の仲間も面白いと、賛同してくれました。

テーマは私からの提案。班の仲間も面白いと、賛同してくれました。

手を動かし、実物を見て、理解を深める

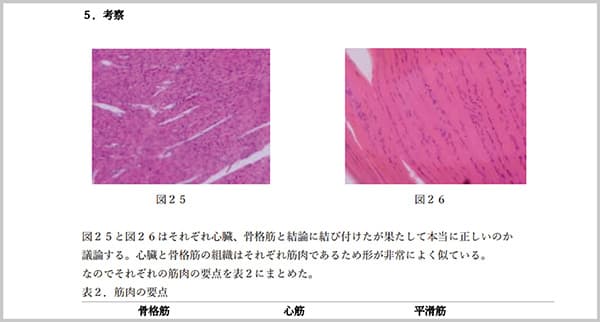

1年間、2人1組でさまざまな実験を行う「生命理工学実験※」。自分の手で器具を扱う機会が多く、実験スキルが向上しました。「組織染色」は、ラットの組織片を染色して写真を撮る実験。配られる器官は班ごとに異なり、撮影後の写真から器官を同定するのが謎解きのようで楽しかったです。最初は全部同じに見えていた器官が、文献を調べるうちに違いがわかってきて、各組織の特徴を理解することができました。

※2017年度入学生の2年次設置科目。

今では、テレビで組織写真が出ても器官がわかるようになりました。

今では、テレビで組織写真が出ても器官がわかるようになりました。

仮説を立てて実験する力が身についた

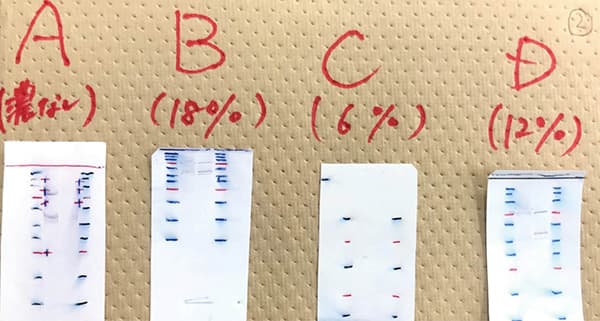

「生命科学実験Ⅰ・Ⅱ※」によって、2年次よりも論理的思考力が身につき、実験に失敗しても理由を考察したレポートが書けるようになりました。人体に関わる勉強をしていると実感したのが、白血病細胞株からタンパク質 p53を検出する実験。ウェスタンブロット法を用い、班ごとにゲル濃度を変えて、最適な濃度を探りました。あらかじめ理想濃度の見当をつけていたので、正解の試料を獲得でき、事前学習の大切さを再認識しました。

※2017年度入学生の3年次設置科目。

C(6%)が私たちの班。最も分子量が推定しやすいのがわかります。

C(6%)が私たちの班。最も分子量が推定しやすいのがわかります。

鋭い質問が刺激になった、Zoomの作戦立案会

週1回、研究室の作戦立案会をZoomで行います。各自が研究に関連する論文を読み込み、PowerPointにまとめて順番に発表しました。先輩を交えた1時間の質疑応答があるので、わからない箇所は事前に調べて準備しました。私の研究は「エチレングリコールによる皮膚の炎症・抗炎症効果の解明」。重合度と炎症への関与について検討するもので、関連論文が難しく発表は苦労しましたが、研究の目標と課題が明確になりました。

専門外の人にもわかるように、噛み砕いて発表するのが大変でした。

専門外の人にもわかるように、噛み砕いて発表するのが大変でした。

株式会社資生堂

実験・ゼミなど、4年間を通じてグループワークが多く、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨しながら成長できました。資生堂では、生産技術職に配属予定で品質管理部門を希望しています。本学で育んだ能動的に学ぶ姿勢を武器に、新しい知識と技術をどんどん吸収し、仲間と協力しながらメイドインジャパン品質にこだわったものづくりを追求していきます。

テニスも研究も、気持ちの切り替えが大事

硬式テニス部に所属し、関東理工科大学のリーグ戦などに出場。週3回の練習でメリハリをつけて、研究も部活動もがんばることができました。さらに、体育会本部の会長も務めました。

関連コンテンツ

その他のコンテンツ

- 大学紹介

- 基本情報

- 学長挨拶

- 顧問学長対談

- 副学長・学部長等 役職者

- 建学の精神と教育・研究理念

- 東京電機大学大学院・大学の3つのポリシー

- 大学のあゆみ

- 大学の取り組み

- 情報公開

- 認証評価、自己点検・評価

- ホームカミングデー

- 東京電機大学が求める教員像

- 教育関係附置施設

- キャンパス紹介

- 東京電機大学大学のアセスメント・ポリシー

- 学園紹介

- 学校法人東京電機大学概要

- 理事長挨拶

- 理事・監事

- 評議員

- 事業・財務情報

- ガバナンス

- 学園創立100周年宣言

- 学園広報物

- TDUコメンテーター教員紹介

- 学園へのご寄付

- 学校法人東京電機大学が求める事務・技術職員像

- 学園創立110周年記念事業

- 系列校・関連機関

- 寄附行為等

- 危機管理

- 新型コロナウイルス感染者状況

- 学校法人東京電機大学中期計画~TDU Vision2028~

- 学部

- システムデザイン工学部

- 未来科学部

- 工学部

- 工学部第二部

- 理工学部

- 情報環境学部

- 大学院

- 大学院での学び

- 先端科学技術研究科

- システムデザイン工学研究科

- 未来科学研究科

- 工学研究科

- 理工学研究科

- 入試・オープンキャンパス

- 大学入試

- 大学院入試

- インターネット出願/マイページ

- 入学者選抜要項

- 入試結果

- オープンキャンパス2025

- オンライン個別相談会

- 進学相談会

- キャンパス見学会

- キャンパス自由見学

- キャンパス見学

- メールマガジン

- ざっくりまとめました! 東京電機大学の7つのこと

- 【一般選抜】東京千住キャンパス試験会場案内(ストリートビュー)

- 1分で電大が分かる!ショート動画

- 受験生への応援メッセージ

- キャリアプログラム

- 学内就職サイト

- 就職支援

- 資格取得・教員免許

- 公開講座

- 履修証明プログラム

- 実践知教育

- 留学・国際交流

- 本学へ留学希望の方

- 本学へ留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外に留学希望の方

- 海外に留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外留学動画(学内者専用)

- 国際センター

- TDU International Workshop

- International Workshop

- スチューデントアンバサダー

- 国内でできる国際交流

- 学生生活

- 学生要覧

- 履修の手引き

- 教職課程

- シラバス・時間割

- 年間予定

- 学習サポートセンター

- 学生アドバイザー

- 障害のある学生への支援

- その他授業関係

- 学費

- 奨学金

- 教育ローン・短期貸与金制度

- 保険制度・経費補助

- 証明書発行・事務窓口

- 学生相談室・健康相談室

- 休学・退学などについて

- クラブ・サークル活動

- 学生食堂と売店

- 車両通学

- ⾼等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金の支援)について

- 東京電機大学後援会

- 教育訓練給付制度