得意な物理を生かして建物の骨組みである「構造」を学ぶために、1年次から実習が設けられていて、幅広いカリキュラムを展開している本学を志望しました。

グループワークの中で、傾聴力と調整力を身につけた

初めてのものづくりにグループで取り組む「ワークショップ」。私は夏休みの短期集中型の授業に参加しました。テーマは「光源のオブジェ」で、私たちは市販のチューブの中に光が流れるテープライトを埋め込んだ構造物をつくりました。グループでアイデアを出し合い、考え、つくりあげるという経験を積む中で、自分のやりたいことを主張するだけではなく、仲間の意見に耳を傾けながら調整することの難しさと楽しさを実感できました。

イルミネーションの光の流れを美しく再現した「光源のオブジェ」。

イルミネーションの光の流れを美しく再現した「光源のオブジェ」。

「構造」を自分の専門分野として探求したいと確認できた

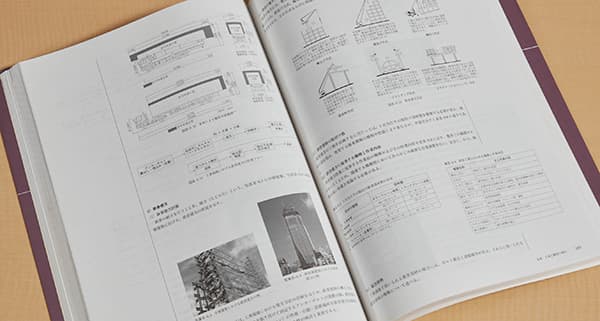

高校で学んだ物理の応用である「建築力学Ⅱ」は、建築を学ぶ際には避けては通れない科目ながら、苦手にする人が多い授業です。物理を得意科目にする私も授業だけでは理解しきれず、学内のメディアセンターに残って自習し、授業で配られた演習プリントを何度も繰り返すことで公式の成り立ちと使い方を覚えました。「構造を専門分野として研究し、自分ならではの強みにしたい」と確認できた授業となりました。

授業で使った教科書。演習を何度も解いて公式の使い方を理解した。

授業で使った教科書。演習を何度も解いて公式の使い方を理解した。

将来、施工管理職を目指す決め手となった

建築現場での工事の方法を学ぶ授業が「建築生産」。施工には多くの人が関わっていることや、地盤工事や土木工事をはじめ、建築物が完成するまでの工程を学びました。「フジテレビの球体構造物をビルの上に揚げる工法を検討する」といった身近な課題があり、楽しみながら専門知識を習得できました。建築物が目の前で原寸大でできあがる現場で、工事のすべてを管理する仕事にやりがいを感じ、施工管理職を目指したいと思いました。

建築の工事、工法を学ぶ教科書として使用した「建築施工」。

建築の工事、工法を学ぶ教科書として使用した「建築施工」。

地震後にも持続可能な鉄骨造ビルの構造を設計

4年次は「建築構造デザイン研究室」に所属し、建物の耐震安全性だけではなく、機能維持・回復性能に関する研究を行っています。「特別設計Ⅰ」の授業で私が設計した7階建ての鉄骨造ビルでは、大地震が起きた際に「筋交い」と呼ばれる斜めにつなぐ部材が壊れることで柱と梁を守り、数日後には建物の運用を復旧できます。設計にあたっては、耐震・制振・免震の各工法を分析し、それぞれの利点と欠点を学ぶことができました。

構造解析ソフトを使い設計した、7階建て鉄骨造ビルの構造図。

構造解析ソフトを使い設計した、7階建て鉄骨造ビルの構造図。

清水建設株式会社

内定先では、志望していた施工管理職に就きます。建築に関わる多くの方々と円滑なコミュニケーションを図りながらビル建設に携わりたいです。また、清水建設の事業の一つとして、地震や津波、天候による影響を受けにくい赤道直下の太平洋上に浮かぶ都市をつくる構想があります。将来、そんな新しい可能性に挑戦する仕事にも関わりたいです。

長野県へのスノーボード旅行

冬に、大学の友人と長野県へのスノーボード旅行を楽しんでいます。都会では見ることのできない絶景の中を颯爽と滑り降りる快感が忘れられず、毎年訪れています。

関連コンテンツ

その他のコンテンツ

- 大学紹介

- 基本情報

- 学長挨拶

- 顧問学長対談

- 副学長・学部長等 役職者

- 建学の精神と教育・研究理念

- 東京電機大学大学院・大学の3つのポリシー

- 大学のあゆみ

- 大学の取り組み

- 情報公開

- 認証評価、自己点検・評価

- ホームカミングデー

- 東京電機大学が求める教員像

- 教育関係附置施設

- キャンパス紹介

- 東京電機大学大学のアセスメント・ポリシー

- 学園紹介

- 学校法人東京電機大学概要

- 理事長挨拶

- 理事・監事

- 評議員

- 事業・財務情報

- ガバナンス

- 学園創立100周年宣言

- 学園広報物

- TDUコメンテーター教員紹介

- 学園へのご寄付

- 学校法人東京電機大学が求める事務・技術職員像

- 学園創立110周年記念事業

- 系列校・関連機関

- 寄附行為等

- 危機管理

- 新型コロナウイルス感染者状況

- 学校法人東京電機大学中期計画~TDU Vision2028~

- 学部

- システムデザイン工学部

- 未来科学部

- 工学部

- 工学部第二部

- 理工学部

- 大学院

- 大学院での学び

- 先端科学技術研究科

- システムデザイン工学研究科

- 未来科学研究科

- 工学研究科

- 理工学研究科

- 入試・オープンキャンパス

- 大学入試

- 大学院入試

- インターネット出願/マイページ

- 入学者選抜要項

- 入試結果

- オープンキャンパス2025

- オンライン個別相談会

- 進学相談会

- キャンパス見学会

- キャンパス自由見学

- キャンパス見学

- メールマガジン

- ざっくりまとめました! 東京電機大学の7つのこと

- 【一般選抜】東京千住キャンパス試験会場案内(ストリートビュー)

- 1分で電大が分かる!ショート動画

- 受験生への応援メッセージ

- キャリアプログラム

- 学内就職サイト

- 就職支援

- 資格取得・教員免許

- 公開講座

- 履修証明プログラム

- 実践知教育

- 留学・国際交流

- 本学へ留学希望の方

- 本学へ留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外に留学希望の方

- 海外に留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外留学動画(学内者専用)

- 国際センター

- TDU International Workshop

- International Workshop

- スチューデントアンバサダー

- 国内でできる国際交流

- 在留期間更新許可申請

- 学生生活

- 学生要覧

- 履修の手引き

- 教職課程

- シラバス・時間割

- 年間予定

- 学習サポートセンター

- 学生アドバイザー

- 障害のある学生への支援

- その他授業関係

- 学費

- 奨学金

- 教育ローン・短期貸与金制度

- 保険制度・経費補助

- 証明書発行・事務窓口

- 学生相談室・健康相談室

- 休学・退学などについて

- クラブ・サークル活動

- 学生食堂と売店

- 車両通学

- ⾼等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金の支援)について

- 東京電機大学後援会

- 教育訓練給付制度

![T.Wさん 埼玉県/川口市立川口高校[現 川口市立高校] 出身](/about/undergraduate/mirai_kagaku/fa/e5vdec0000024ln8-img/mirai_kagaku_fa_19.jpg)