中高生の時から、スマートフォンやディスプレイに興味がありました。電子機器の仕組みを知り、実験や実習でエンジニアに必要な技能を身につけたいと考え、実学重視の本学を志望しました。

限られた時間内でくまなく丁寧につくる重要性

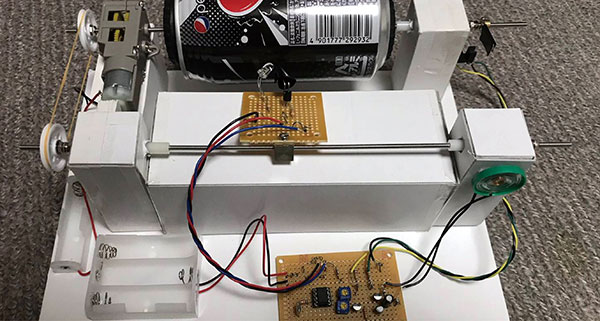

ものづくりの面白さを初めて感じたのが、「ワークショップⅡ」。前期は簡単な回路を組み立てて道具の使い方を学び、後期は一人1台ファクシミリを製作しました。センサーの速度と振動を修正したり、余計な光を取り込まないようにセンサー周辺を黒く塗って、読み取り精度の向上を図るなどの工夫を取り入れました。欠陥部品1個で全体の品質が下がるので、技術者には早く丁寧につくる器用さと几帳面さが必要だと学びました。

土台の傾きを変えて振動を抑えるなど、細かく調整を重ねました。

土台の傾きを変えて振動を抑えるなど、細かく調整を重ねました。

一つの言語を習得すれば、ほかの言語も使いこなせる

「プログラミングⅡ」では、Javaの基本文法とGUIの使用方法、構文処理を実習を交えて段階的に習得しました。最終的に、学んだ知識すべてを利活用して3D図形を描画する構文解析プログラムを開発。この授業で初めてJavaを使いましたが、1年次にC言語を身につけていたのでスムーズに理解できました。プログラミングは一つの言語をしっかりマスターすれば、その応用で他の言語も習得できるとわかりました。

左のコードを構文解析して実行すると右の3D図形が描画されます。

左のコードを構文解析して実行すると右の3D図形が描画されます。

技術者として、つくったものに自負と責任を持つ

1・2年次の学びの総まとめが、「電子システム工学実験Ⅰ・Ⅱ」です。アンプ回路実験では、スマートフォンから入力する音声信号を増幅する回路を製作しました。事前に回路図を描き、部品を購入。性能評価で目標値が出るまで何度も設計からやり直し、最終的にはレポートをもとに発表会を行いました。一人で設計から製作、説明までやり遂げたことで、自分がつくったものに責任を持つ大切さとやりがいを実感しました。

アンプ回路の配線図。失敗したときも、必ず原因を考察します。

アンプ回路の配線図。失敗したときも、必ず原因を考察します。

理論と実践の両輪で、研究に取り組む

近年注目のDeep Metric Learning(深層距離学習)を使った、ファッション画像検索システムについて研究しています。任意の画像から服の特徴を読み取り、自作データベース内を検索して結果を評価します。有名ブランドでも導入が進んでいます。現在は、テストとプログラム修正を繰り返している段階です。関連論文を読み込んでまとめ上げる「プレゼンテーションⅠ・Ⅱ」の授業もあり、理論と実践の両面から考えを深めることができました。

左画像の「赤」「ドレス」を読み取り、検索が実行された結果。

左画像の「赤」「ドレス」を読み取り、検索が実行された結果。

京セラ株式会社

これまで研究を進めてきた画像解析を生かせる、車載カメラのシステム研究・開発部門に配属予定です。未来の自動運転や運転者支援に欠かせない、人の暮らしに役立つ技術に可能性を感じています。将来的に業務でも使用するPythonは、すでに独学でマスターしました。情報系の職業に就くなら、大学の授業と合わせて、自発的に知識を高めることが大切です。

通学時間を上手に使って、学習効率アップ

片道2時間かけて通学していたので、スマートフォンなどで映画・ドラマを視聴し、頭をリフレッシュしていました。自主学習にも有効で、基本情報技術者試験の資格も取得しました。

関連コンテンツ

その他のコンテンツ

- 大学紹介

- 基本情報

- 学長挨拶

- 顧問学長対談

- 副学長・学部長等 役職者

- 建学の精神と教育・研究理念

- 東京電機大学大学院・大学の3つのポリシー

- 大学のあゆみ

- 大学の取り組み

- 情報公開

- 認証評価、自己点検・評価

- ホームカミングデー

- 東京電機大学が求める教員像

- 教育関係附置施設

- キャンパス紹介

- 東京電機大学大学のアセスメント・ポリシー

- 学園紹介

- 学校法人東京電機大学概要

- 理事長挨拶

- 理事・監事

- 評議員

- 事業・財務情報

- ガバナンス

- 学園創立100周年宣言

- 学園広報物

- TDUコメンテーター教員紹介

- 学園へのご寄付

- 学校法人東京電機大学が求める事務・技術職員像

- 学園創立110周年記念事業

- 系列校・関連機関

- 寄附行為等

- 危機管理

- 新型コロナウイルス感染者状況

- 学校法人東京電機大学中期計画~TDU Vision2028~

- 学部

- システムデザイン工学部

- 未来科学部

- 工学部

- 工学部第二部

- 理工学部

- 情報環境学部

- 大学院

- 大学院での学び

- 先端科学技術研究科

- システムデザイン工学研究科

- 未来科学研究科

- 工学研究科

- 理工学研究科

- 入試・オープンキャンパス

- 大学入試

- 大学院入試

- インターネット出願/マイページ

- 入学者選抜要項

- 入試結果

- オープンキャンパス2025

- オンライン個別相談会

- 進学相談会

- キャンパス見学会

- キャンパス自由見学

- キャンパス見学

- メールマガジン

- ざっくりまとめました! 東京電機大学の7つのこと

- 【一般選抜】東京千住キャンパス試験会場案内(ストリートビュー)

- 1分で電大が分かる!ショート動画

- 受験生への応援メッセージ

- キャリアプログラム

- 学内就職サイト

- 就職支援

- 資格取得・教員免許

- 公開講座

- 履修証明プログラム

- 実践知教育

- 留学・国際交流

- 本学へ留学希望の方

- 本学へ留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外に留学希望の方

- 海外に留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外留学動画(学内者専用)

- 国際センター

- TDU International Workshop

- International Workshop

- スチューデントアンバサダー

- 国内でできる国際交流

- 学生生活

- 学生要覧

- 履修の手引き

- 教職課程

- シラバス・時間割

- 年間予定

- 学習サポートセンター

- 学生アドバイザー

- 障害のある学生への支援

- その他授業関係

- 学費

- 奨学金

- 教育ローン・短期貸与金制度

- 保険制度・経費補助

- 証明書発行・事務窓口

- 学生相談室・健康相談室

- 休学・退学などについて

- クラブ・サークル活動

- 学生食堂と売店

- 車両通学

- ⾼等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金の支援)について

- 東京電機大学後援会

- 教育訓練給付制度