令和2年度 PBL教育支援プログラム 成果報告「デザイン工学PBL-B」

2021.04.01

| 開講学部 | システムデザイン工学部/デザイン工学科 |

| 科目名 | デザイン工学PBL-B |

| 担当教員 | 伊藤俊介・柴田滝也・高井裕司・渡邉祐子・中島瑞季・東孝文 |

Q1 PBLを導入した意図・目的

「デザイン工学PBL-B」は2年次後期の必修科目であり、「デザイン」の考え方・過程を学ぶ演習である。当学科では、「デザイン」を現実社会に存在する問題に対して解決するアプローチを検討し、具体的課題を設定、各種の技術・考え方を総合して課題解決をする一連のプロセスと捉える。工学的デザインにおいては、専門知識・技術と共に、特定の手法に囚われずに課題解決法を発想し検討する視点が必要とされる。このような発想・取り組み方を早い段階で体験・習得することを目的としてPBLを導入している。

Q2 授業におけるPBLの実践方法

【授業の構成】

デザイン工学PBLは専門分野の異なる教員がチームで指導にあたる(2020年度はユーザインタフェース・プログラミング(VR)・信号処理・プロダクトデザイン・空間デザイン)。本科目は専門分野別の演習「モジュール」と「問題解決型プロジェクト」から構成される。モジュールでは学生は上記の専門分野から一つ選び、その分野に関する演習を行う。問題解決型プロジェクトでは、異なる分野のモジュールを習得した学生同士でグループを作り、現実社会における問題に対する解決手法を検討・提案する。このように、分野別演習と総合的演習を組み合わせることで、専門的・統合的視点を複合したものづくりの思考を習得することを目指す。

【問題解決型演習の内容・指導体制】

2018年度(科目開設年度)、2019年度には問題解決型プロジェクトのテーマに 「SDGs」を取り上げた。各グループはランダムに割り当てられたSDGsゴールについて現状調査を行い、具体的な技術的・デザイン的課題に問題をブレイクダウンした上で、解決に貢献するシステム・仕組み・プロダクト等を提案する。

プロジェクトを進めるにあたり、テーマ設定を指導する担当教員が割り当てられるが、解決のアプローチが決定した段階で専門的な指導・助言を行う担当教員を必要に応じて別途割り当て、複数教員が協力し教授する方式をとる。

提案内容に応じて成果物はモデル・モックアップ製作、システム設計、コンセプチュアルな提案等、異なる形をとる。学生は成果物をどこまで製作・表現するかといった目標も、担当教員の助言を受けながら設定する。また、ガントチャートを用いた作業計画の立案・管理、グループ作業報告書の提出、BOXでのファイル共有を活用したグループワークの方法等の手法を提示し、学生がプロジェクトを円滑に進行させる方法も習得できるようにする。

最終週に成果発表会を行う。各グループが1~2分で簡潔に説明するフラッシュプレゼンテーションで全てのグループの提案を紹介した後、ポスターセッションを行い、学生同士でディスカッションを行う。

【2020年度の実施方法】

新型コロナウィルス流行による大学構内への入構制限に対応すると共に、ものづくり・試作を伴う内容を増やす意図から下記のように演習を構成した。

課題1:問題解決型プロジェクト(1)「SDGs」(提案の主眼とする)

課題2:モジュール(テーマ:VR、MESHを用いた製作※、信号処理・音響、プロダクトデザイン、空間デザインより選択)

※本プログラム支援対象部分

課題3:問題解決型プロジェクト(2)「コロナ禍とデザイン」(ものづくりを主眼とする。感染症リスク下での生活を支援するモノ・システム・空間・仕掛けetc. を設計・製作)

成果発表会はオンラインで複数セッションに分割し、事前に製作した動画と詳細説明のためのパワーポイントプレゼンテーションを併用して実施した。

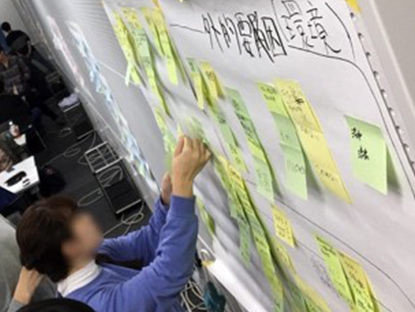

授業風景(ブレインストーミング)

授業風景(ブレインストーミング)

授業風景(提案内容の検討)

授業風景(提案内容の検討)

授業風景(プロジェクションマッピングのテスト)

授業風景(プロジェクションマッピングのテスト)

授業風景(プロダクトの試作)

授業風景(プロダクトの試作)

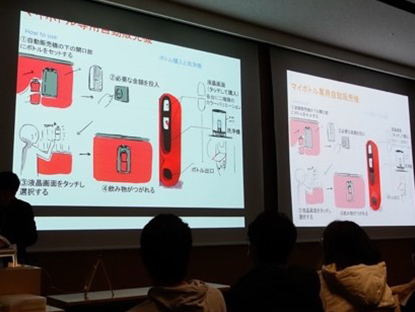

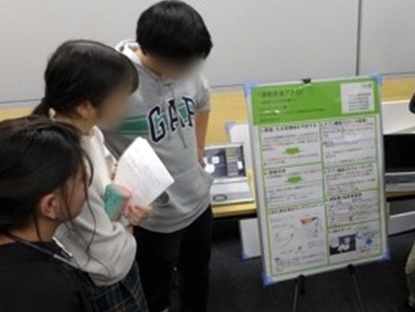

発表会の様子

発表会の様子

発表会の様子

発表会の様子

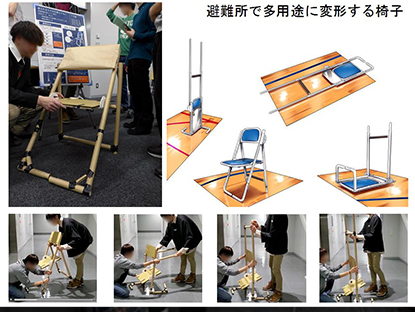

成果物の例(避難所で使用する多用途パイプ椅子)

成果物の例(避難所で使用する多用途パイプ椅子)

成果物の例(プロジェクションマッピングを用いた環境学習ゲーム)

成果物の例(プロジェクションマッピングを用いた環境学習ゲーム)

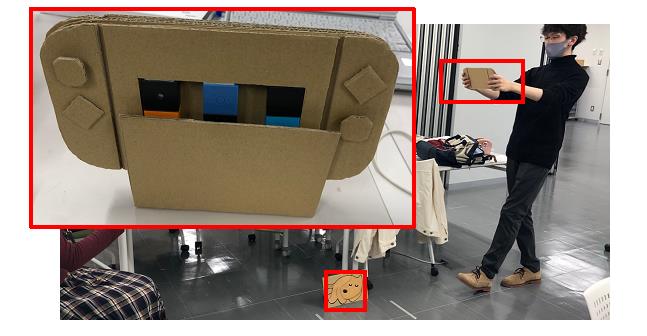

成果物の例(ジャイロセンサーを用いたバランスゲーム(MESHを使用))

成果物の例(ジャイロセンサーを用いたバランスゲーム(MESHを使用))

成果物の例(密集シグナル買い物カート(MESHを使用))

成果物の例(密集シグナル買い物カート(MESHを使用))

Q3 授業における成績評価方法

課題3:問題解決型プロジェクト(2020年度)について記す。この課題では、(1)平常点、(2)成果物・プレゼンテーション、(3)学生による相互評価、以上3つの観点から評価をする。

(1)平常点

以下の資料をもとに、専門的指導の担当教員が個人別に評価する。(40%)

a) 学生個人が各回提出する実習ノート

b) グループ毎に各回提出する週間の活動記録

c) 学生が作業用に使用したガントチャートや各種ノート

(2)成果物・プレゼンテーション

最終成果物について、質疑応答への対応も含めて専門指導教員およびテーマ指導教員がグループ単位で評価する。(各20%)

(3)学生による相互評価

学期末に学生が同じグループの全メンバー(自分を含む)について、リーダーシップ、着想、技術的検討、製作、プレゼン等の役割別に貢献度を評価するアンケートを実施し、これを元に点数化する。(20%)

学期全体の配点は、課題1:問題解決型プロジェクト(1)30点、課題2:モジュール 20点、課題3:問題解決型プロジェクト(2)50点である。

Q4 学習成果の可視化の取組み

課題毎にアンケート調査を実施し、達成度・難易度等の学生による自己評価を測定することで効果を検証している。また、学生による相互評価を見ることで学生毎の特性を見ることができる。

質的評価として、学期末に担当教員全員で全てのグループについて、指導担当教員から作業プロセスやグループ毎の特徴の説明を受け、成果物を評価しながら学習成果と課題を検討している。

Q5 PBLを発展させるための課題

【PBLの位置づけと目標設定】

現実的問題・実践的課題に対する解決策を検討する時に、必要となる知識・技術が学科で用意している専門分野の範囲に収まらないことは多く、また、当該学年・学期に習得すべき知識範囲を網羅するとも限らない。専門分野・習熟レベルの目標をある程度想定しながら、学生の主体性・自由度を担保するバランスのとれた演習課題の設定が課題である。PBLの発展のためにはここで扱う専門分野については厳密に統制せず、project/problemに取り組む方法論・思考様式を習得することに主眼をおき、専門的知識・技術の習得を別の形式の実験・実習で補完することでも効果的な教育ができると思われる。

【環境整備】

PBLは学生の主体的な活動と試行錯誤を前提とする活動であり、そのための作業環境を整備する必要がある。授業時間内にとどまらず学生が自己管理の下で製作・作業を行える演習室やその運営方法の工夫が望まれる。

Q6 授業の概要と進め方

【目的概要(要約)】

デザイン工学に関する理解を深めつつ、現実社会の問題に対する解決案・ソリューションを提案するための思考方法、系統的に検討する方法やまとめ方を習得することを目標とする。

現実社会における問題に対して、異なる専門知識・技能を比較検討・総合した提案を作成することにより、デザイン・工学的な思考に加えて、社会的問題を具体的な技術的・デザイン的課題にブレイクダウンする能力、グループで協同してプロジェクトを進めるスキルを身につける。

【達成目標】

・現実的な問題を発見・分析し、具体的な技術・デザイン的課題を設定することができる

・各種の技術・手法を活用した課題解決方法を提案・製作することができる

・提案を分かりやすく説明することができる

・グループで協同してプロジェクトを進めることができる

具体的な授業内容については「Q2.授業におけるPBLの実践方法」内、「授業の構成」および別添の学期全体のスケジュール表を参照ください。

〇PBLを主体とした教育への取組みに対する支援(PBL教育支援プログラム学内公募)

東京電機大学教育改善推進室では、平成23年度から「学生が主体となって学ぶ」形式を取り入れた、いわゆる「PBL(Problem-Based Learning又はProject-Based Learning)」による教育の開発・運営を「PBL教育支援プログラム」として支援し推進しています。

PBL教育支援プログラムは、これからPBLを取り入れていこうと考えている教員やすでに実践しているPBLをさらに工夫しようと考えている科目を対象に支援を行い、その実践と成果を学内の関係者と共有し、学生の学びを主体とした教育の推進を図ることを目的としています。

- 大学紹介

- 基本情報

- 学長挨拶

- 顧問学長対談

- 副学長・学部長等 役職者

- 建学の精神と教育・研究理念

- 東京電機大学大学院・大学の3つのポリシー

- 大学のあゆみ

- 大学の取り組み

- 情報公開

- 認証評価、自己点検・評価

- ホームカミングデー

- 東京電機大学が求める教員像

- 教育関係附置施設

- キャンパス紹介

- 東京電機大学大学のアセスメント・ポリシー

- 学園紹介

- 学校法人東京電機大学概要

- 理事長挨拶

- 理事・監事

- 評議員

- 事業・財務情報

- ガバナンス

- 学園創立100周年宣言

- 学園広報物

- TDUコメンテーター教員紹介

- 学園へのご寄付

- 学校法人東京電機大学が求める事務・技術職員像

- 学園創立110周年記念事業

- 系列校・関連機関

- 寄附行為等

- 危機管理

- 新型コロナウイルス感染者状況

- 学校法人東京電機大学中期計画~TDU Vision2028~

- 学部

- システムデザイン工学部

- 未来科学部

- 工学部

- 工学部第二部

- 理工学部

- 大学院

- 大学院での学び

- 先端科学技術研究科

- システムデザイン工学研究科

- 未来科学研究科

- 工学研究科

- 理工学研究科

- 入試・オープンキャンパス

- 大学入試

- 大学院入試

- インターネット出願/マイページ

- 入学者選抜要項

- 入試結果

- オープンキャンパス2025

- オンライン個別相談会

- 進学相談会

- キャンパス見学会

- キャンパス自由見学

- キャンパス見学

- メールマガジン

- ざっくりまとめました! 東京電機大学の7つのこと

- 【一般選抜】東京千住キャンパス試験会場案内(ストリートビュー)

- 1分で電大が分かる!ショート動画

- 受験生への応援メッセージ

- キャリアプログラム

- 学内就職サイト

- 就職支援

- 資格取得・教員免許

- 公開講座

- 履修証明プログラム

- 実践知教育

- 留学・国際交流

- 本学へ留学希望の方

- 本学へ留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外に留学希望の方

- 海外に留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外留学動画(学内者専用)

- 国際センター

- TDU International Workshop

- International Workshop

- スチューデントアンバサダー

- 国内でできる国際交流

- 在留期間更新許可申請

- 学生生活

- 学生要覧

- 履修の手引き

- 教職課程

- シラバス・時間割

- 年間予定

- 学習サポートセンター

- 学生アドバイザー

- 障害のある学生への支援

- その他授業関係

- 学費

- 奨学金

- 教育ローン・短期貸与金制度

- 保険制度・経費補助

- 証明書発行・事務窓口

- 学生相談室・健康相談室

- 休学・退学などについて

- クラブ・サークル活動

- 学生食堂と売店

- 車両通学

- ⾼等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金の支援)について

- 東京電機大学後援会

- 教育訓練給付制度