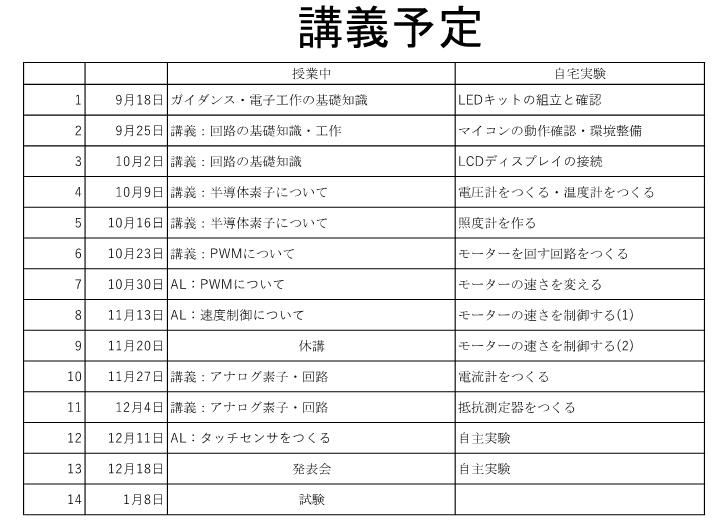

令和元年度 PBL教育支援プログラム 成果報告書「アミューズメントデバイス論」

2020.04.01

| 開講学部 | 理工学部/情報システムデザイン学系 |

| 科目名 | アミューズメントデバイス論 |

| 担当教員 | 柏崎 尚也 |

Q1 PBLを導入した意図・目的

講義では、アミューズメント機器に利用されるセンサー素子、アクチュエータ素子の構造、動作原理から、信号処理回路(アナログ・デジタル)およびマイコンによる制御を扱っている。半導体の原理から機械動力および電子回路までの広い範囲の講義では、実際に体験することが重要であると感じてきた。

H29年度、H30年度に学生一人1台ずつのマイコンを配布し、授業と関連する内容の実際の製作を自宅で行わせてみたところ、授業内容の理解と興味が増すことがわかった。本来は、実験科目との連動が望ましいとされるかもしれないが、マイコンや電子素子の価格が下がった現在では、実験を自宅でのものづくりと連動した反転授業が効果的でないかと考えた。H30年度はPBL(問題解決型)として、比較的複合的な課題を与え、自宅(又は学生グループ)で検討させたところ、通常の実験ではみられない積極性が観察できた。

以上から、令和元年(H31)年度は、十分な部品を提供して、多様な解決案に対応できるようにし、新しい実験を伴う講義科目の可能性を評価することを目指した。

Q2 授業におけるPBLの実践方法

(1)グループ分けの方法

3〜4人のグループを自由に構成させた。基本的に、普段から話をする友人の集まりであり、SNSなどによって普段から連絡をとりあえる仲である。自宅実験では、夜中に急に相談したくなることがあるので、見知らぬグループよりも適していると考えた。

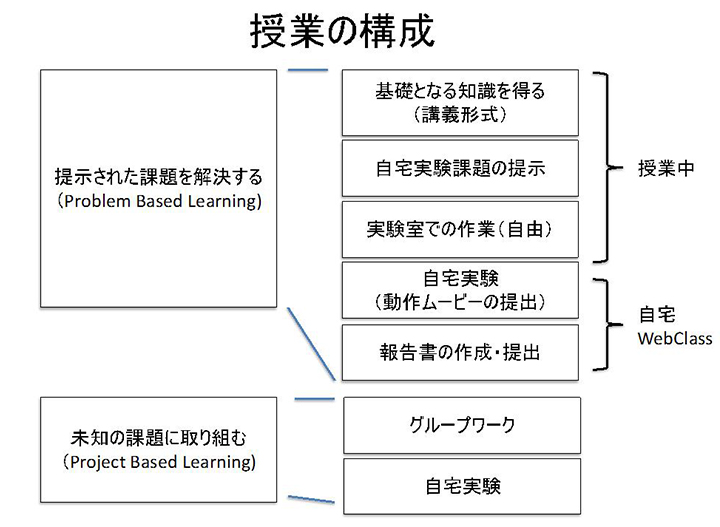

(2)Problem Based Learning とProject Based Learningの試み

授業の目的の一つとして、知識の習得や技術の体験などが含まれるため、単なるプロジェクト型ではそれらが不十分に終わることが懸念される。そこで、前半はProblem解決型の課題を与え、情報収集を含む基礎的な知識とスキルの蓄積をねらった。グループは、情報交換、技術の相談などで協力し合い、課題は個別で報告させるものの、グループでの達成度を評価するように伝えた。

後半では、大きなテーマでプロジェクトベースとし、解決方法の相談、設計、試作などでグループワークを行わせた。また、成果物は個別でも製作することを求めた。成果はプレゼンテーション形式の発表会で可視化した。

(3)WebClassの活用

資料提示、課題提示、自宅実験報告、レポート提出には、WebClassを用いた。学生は、自宅で実験し、動作を確認するとスマホでムービーをとってWebClassにアップするようにした。WebClassを活用することで、学生ごと、グループごとの課題進捗を確認、管理することができた。本年度は、途中で課題遂行率が悪くなったことが確認できたため、講義時間での相談およびサポートを増やした。

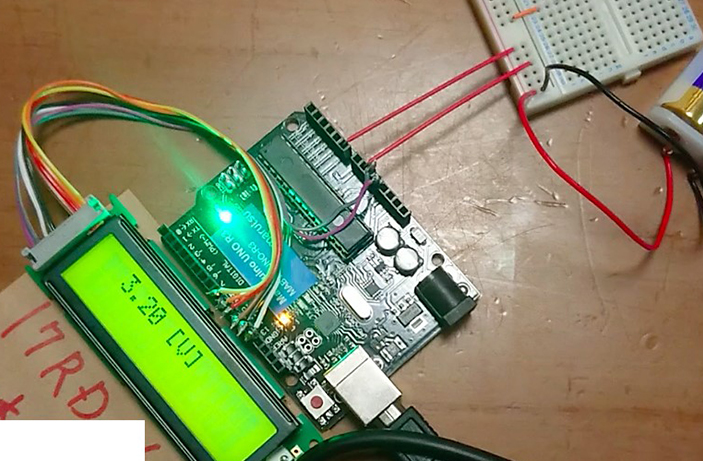

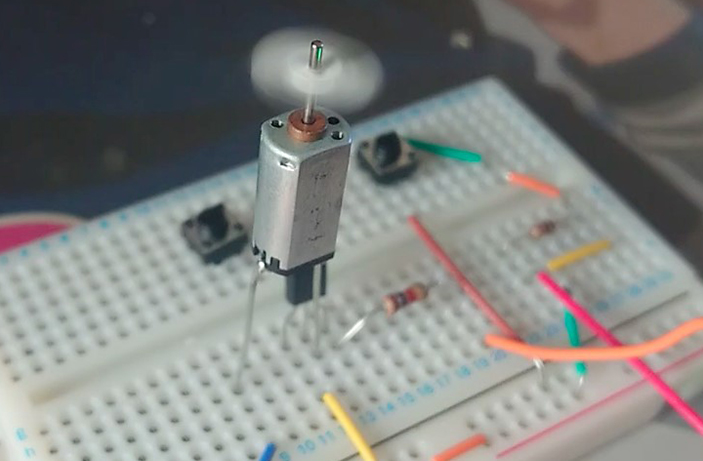

自宅実験報告の例(実際は動画で提出)

Q3 授業における成績評価方法

・WebClassに自宅実験成果を動画で提出(7回)

個人評価 + グループ内達成率による加点

・WebClassにレポートを提出(7回)

個人評価 + グループ内達成率による加点

・グループワークによる製作に関するパワーポイントによるプレゼンテーション(1回) グループ評価

> 目的は把握されているか?

> アイディアは適切か?

> グループワークは良かったか?

> プレゼンテーションは良かったか?

以上の成績を総合して成績評価を行なった。

Q4 学習成果の可視化の取組み

・グループワークの成果発表会を行なった。

・授業後に、満足度、「何ができるようになったか」「何が困難であったか」などのアンケートを実施した。

Q5 PBLを発展させるための課題

この科目では、自宅実験を主体とする実験の反転授業を導入した。当初の目的であった、興味を持たせ、学習成果を上げることについては良好であったことがわかった。さらに、講義をよくするために以下の問題点・課題が見出された。

・基礎知識、基礎スキルを自宅実験を通して如何に発達させていくか。

・授業開始直後の課題においては、どう対応していいのかわからない学生もいるので、授業中に導入の部分を一緒に行うことも必要ではないか。

・課題解決までのフレームワークを書かせ、それをチェックしていくことで課題解決の進度管理及び障害の分析を自分でさせた方が良いのではないか。

・Webだけでなく、手掛かりになる資料、解説などを配布した方が良いのではないか。

反転実験科目は、実験における学生間のスキル差、知識差を埋める方法として有効であると考えられるが、最も基礎知識が少ない学生にとってはハードルが高すぎてしまうこともわかった。学生は、インストラクション型の進行を望む傾向にあるが、課題解決に必要な要素に自主性があると考えるので、その兼ね合いが重要かと考える。

以上の問題点を改善して、2年目の授業計画に活かしていきたいと思う。

Q6 授業の概要と進め方

【目的概要】

アミューズメント機器の開発に必要な、回路設計、素子(デバイス)の選択および利用方法について理解し使えるようにする。センサ入力、ソフトウェアによるコンピュータ制御、アクチュエータによる駆動に至る流れの各段階について理解する。

この講義は、新しいPBL実験科目として、反転授業(自宅での学びを中心とする学び)を取り入れる。具体的には、各人にマイコンおよび部品を配布し、自宅での回路組み立て、実験を行ってもらう。半田付けなど自宅でできない工作は、授業中に実験室などで行うこともある。

授業では、センサやアクチュエータの働き、制御の基礎を講義し、それを自宅で製作実習してもらう。その成果を用いて、新たな課題(問題)に取り組んでもらう。

【達成目標】

(1)電子回路の基本を理解し、回路を設計できる。

(2)センサを中心に半導体素子の働きを理解し回路設計に応用できる

(3)回路を実際に組み立てることができる

(4)マイコンを用いた制御ができる

【評価方法】

プレゼンテーション(50%)、課題・レポート(50%)

ルーブリック

(1) 電子回路の基本を理解し、回路を設計できる。

S,A:回路の基本を理解し、トランジスタ、OPアンプ、センサを用いた動作する回路を設計でき応用できる

B:回路の基本を理解し、トランジスタ、OPアンプ、センサを用いた回路を設計できる

C:回路の基本を理解し、抵抗、コンデンサ、コイルを用いた回路を設計できる

D:回路の基本を理解していない

(2)センサを中心に半導体素子の働きを理解し回路設計に応用できる

S,A:半導体素子の働きを理解し、データーシートを読んで回路を設計に応用できる

B:半導体素子の働きを理解している。サンプル回路を参考に回路を設計できる

C:半導体素子の働きを理解している

D:半導体素子の働きを理解していない

(3)回路を実際に組み立てることができる

S,A:動作する回路を自在に組み立てることができ、工夫ができる

B:ブレッドボードで自在に回路を組み立てることができる

C:配線図を参考に回路を構成することができる

D:回路を組み立てることができない

(4)マイコンを用いた制御ができる

S,A:マイコンを用いて、センサ、アクチュエータ等の制御ができる、または工夫できる

B:マイコンを用いてセンサを読み取り、データを表示することができる

C:マイコンの基本的なプログラミングができる

D:マイコンを使えない

【1回目】ガイダンス(デバイスの働きと応用の基礎)

【2回目】アナログ回路の基本(抵抗回路網、デスクリート素子)マイコン、基本セットを配布する。

【3回目】アナログ回路の基本(定電圧回路、定電流回路の基本)

【4回目】半導体の基本(接合型半導体・ダイオード)

基本セット内のLEDの動作についてマイコンを用いて確認すること

【5回目】半導体の基本(トランジスタ、MOSFET)

【自宅実験】マイコンプログラミング環境の整備

【6回目】半導体の基本(光センサ素子)

【自宅実験】LCDキャラクタディスプレイの接続

【7回目】半導体の基本(温度・湿度センサ素子)

【自宅実験】電圧計の製作

【8回目】その他のセンサ素子(トランスジューサ、レーダ素子など)

【自宅実験】温度計の製作

【9回目】増幅回路の基本(トランジスタ回路)

【自宅実験】モーター制御

【10回目】増幅回路の基本(オペアンプ回路)

【自宅実験】未解決課題の実験

【11回目】増幅回路の基本(オペアンプ回路)

【自宅実験】未解決課題の実験

【12回目】制御理論と実装技術

【アクティブラーニング・自宅実験】タッチセンサの開発

【13回目】制御回路設計とマイコンによる制御の実際

【アクティブラーニング・自宅実験】タッチセンサの開発

【14回目】発表会

【アクティブラーニング・自宅実験】タッチセンサの開発・発表会

〇PBLを主体とした教育への取組みに対する支援(PBL教育支援プログラム学内公募)

東京電機大学教育改善推進室では、平成23年度から「学生が主体となって学ぶ」形式を取り入れた、いわゆる「PBL(Problem-Based Learning又はProject-Based Learning)」による教育の開発・運営を「PBL教育支援プログラム」として支援し推進しています。

PBL教育支援プログラムは、これからPBLを取り入れていこうと考えている教員やすでに実践しているPBLをさらに工夫しようと考えている科目を対象に支援を行い、その実践と成果を学内の関係者と共有し、学生の学びを主体とした教育の推進を図ることを目的としています。

- 大学紹介

- 基本情報

- 学長挨拶

- 顧問学長対談

- 副学長・学部長等 役職者

- 建学の精神と教育・研究理念

- 東京電機大学大学院・大学の3つのポリシー

- 大学のあゆみ

- 大学の取り組み

- 情報公開

- 認証評価、自己点検・評価

- ホームカミングデー

- 東京電機大学が求める教員像

- 教育関係附置施設

- キャンパス紹介

- 東京電機大学大学のアセスメント・ポリシー

- 学園紹介

- 学校法人東京電機大学概要

- 理事長挨拶

- 理事・監事

- 評議員

- 事業・財務情報

- ガバナンス

- 学園創立100周年宣言

- 学園広報物

- TDUコメンテーター教員紹介

- 学園へのご寄付

- 学校法人東京電機大学が求める事務・技術職員像

- 学園創立110周年記念事業

- 系列校・関連機関

- 寄附行為等

- 危機管理

- 新型コロナウイルス感染者状況

- 学校法人東京電機大学中期計画~TDU Vision2028~

- 学部

- システムデザイン工学部

- 未来科学部

- 工学部

- 工学部第二部

- 理工学部

- 大学院

- 大学院での学び

- 先端科学技術研究科

- システムデザイン工学研究科

- 未来科学研究科

- 工学研究科

- 理工学研究科

- 入試・オープンキャンパス

- 大学入試

- 大学院入試

- インターネット出願/マイページ

- 入学者選抜要項

- 入試結果

- オープンキャンパス2025

- オンライン個別相談会

- 進学相談会

- キャンパス見学会

- キャンパス自由見学

- キャンパス見学

- メールマガジン

- ざっくりまとめました! 東京電機大学の7つのこと

- 【一般選抜】東京千住キャンパス試験会場案内(ストリートビュー)

- 1分で電大が分かる!ショート動画

- 受験生への応援メッセージ

- キャリアプログラム

- 学内就職サイト

- 就職支援

- 資格取得・教員免許

- 公開講座

- 履修証明プログラム

- 実践知教育

- 留学・国際交流

- 本学へ留学希望の方

- 本学へ留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外に留学希望の方

- 海外に留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外留学動画(学内者専用)

- 国際センター

- TDU International Workshop

- International Workshop

- スチューデントアンバサダー

- 国内でできる国際交流

- 在留期間更新許可申請

- 学生生活

- 学生要覧

- 履修の手引き

- 教職課程

- シラバス・時間割

- 年間予定

- 学習サポートセンター

- 学生アドバイザー

- 障害のある学生への支援

- その他授業関係

- 学費

- 奨学金

- 教育ローン・短期貸与金制度

- 保険制度・経費補助

- 証明書発行・事務窓口

- 学生相談室・健康相談室

- 休学・退学などについて

- クラブ・サークル活動

- 学生食堂と売店

- 車両通学

- ⾼等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金の支援)について

- 東京電機大学後援会

- 教育訓練給付制度