令和元年度 PBL教育支援プログラム 成果報告書「ワークショップⅠ」

2020.04.01

| 開講学部 | 工学部/機械工学科 |

| 科目名 | ワークショップⅠ(エンジン分解・組立) |

| 担当教員 | 酒井 則男 |

Q1 PBLを導入した意図・目的

本科目は、機械工学科1年生の前期必修科目で、教材のエンジンを使いながら「エンジン構成部品の構造及び機能の理解を深める」、「部品の材料知識を学ぶ」など機械工学の学習に必要となる予備知識を習得する。2017年度から本科目に課題解決型授業(PBL)を導入することで、「学生の自主的、自立的な学びを引き出す」、「問題の本質を理解し、解決する能力を身に付けさせる」など、専門知識の「深い学び」と「問題解決能力」を育成することが主な目的である。

Q2 授業におけるPBLの実践方法

【「ワークショップⅠ、エンジン分解・組立」授業デザイン】

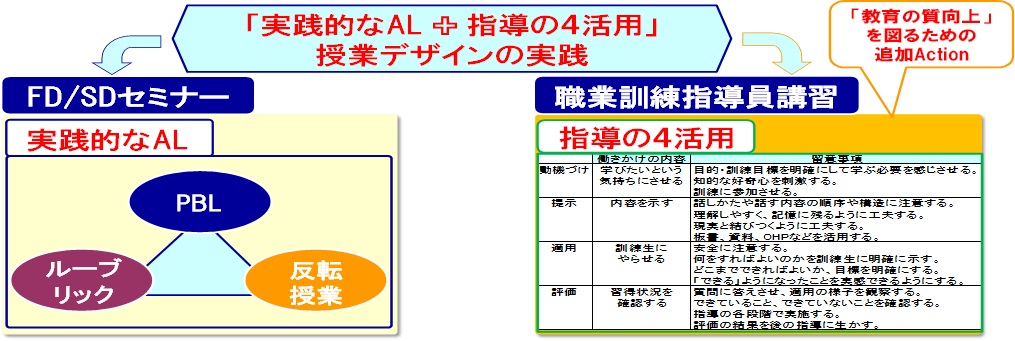

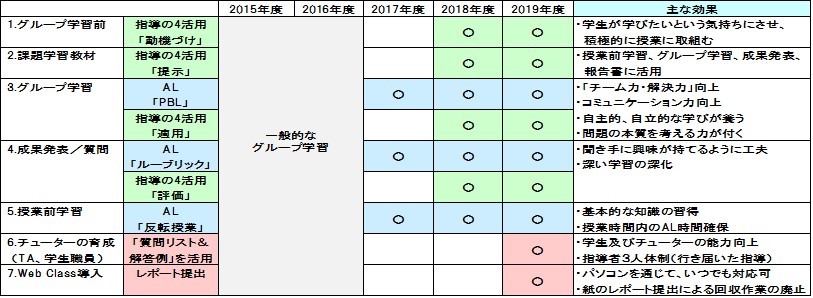

図1のように「課題解決型授業(PBL)」を主体とする「実践的なAL」と「指導の4活用」の手法を組合わせた授業デザインを実践することで「深い学び」と「問題解決能力」の育成に結び付けさせた。

図1 「深い学び」と「問題解決能力」の育成に結び付けた授業デザイン

図1 「深い学び」と「問題解決能力」の育成に結び付けた授業デザイン

【PBLの実践方法】

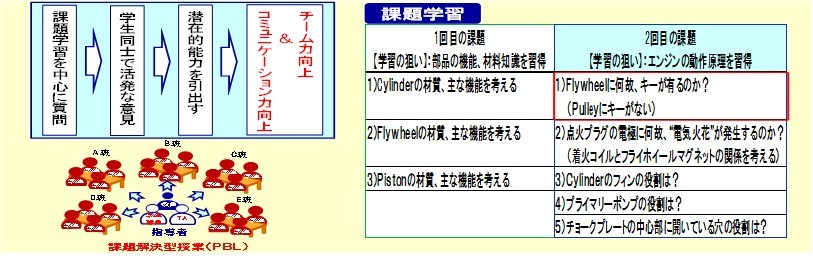

本授業への具体的な実践方法は、図2のステップで実施する。

1.グループ学習前

先ずは、グループ学習前の「動機づけ」が大切である。学生が「授業を受けたい」「学びたい」という気持ちを呼びおこす働きかけで、大きく3つのアプローチがある。

2.学習教材

課題学習の教材は、授業前学習、グループ学習、成果発表、そして報告書としても活用できるような教材に工夫をした。

3.グループ学習

学生は、PBLのグループ学習を通じて問題の本質を理解し、解決する能力を身に付けさせる。

4.成果発表

成果発表は、ルーブリックの基準を用いて評価を行う。

5.授業前学習

「反転授業」により、2回目の授業を通じて、より理解を深めることができる。

図2 「ワークショップⅠ、エンジン分解・組立」PBL取組み方法

図2 「ワークショップⅠ、エンジン分解・組立」PBL取組み方法

ここでは、「3.グループ学習」、「4.成果発表」の事例を紹介する。

【グループ学習】

グループ学習は、5班に分割し、3~4人が1班になり、各自の役割分担を決めながら課題学習を中心に授業を進める。

図3 グループ学習の進め方

図3 グループ学習の進め方

図3のように指導者(教員、TA、学生職員)は、各班を順番に巡回しながら課題学習を中心に質問を行い、学生と意思疎通を図りながら常に学生同士で活発な意見交換がでるよう潜在的な能力を引き出し、チーム力、コミュニケーション力を向上させる。

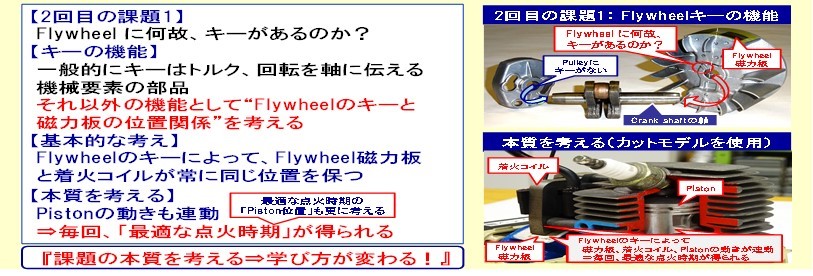

例えば、図3の2回目課題1)“Flywheelに何故、キーがあるのか?”を考えさせる。

そうすると、見た目で分かり易いので、“Flywheelは重量感があり回転しながらトルクをCrank shaftの軸に伝達するためにキーが付いている”と答えが出てくる。

次に、それ以外の機能として“Flywheelのキーと磁力板の位置関係”を更に考えさせ、学生の潜在的な能力を引きださせる。

すると、このキーによってFlywheelの磁力板と着火コイルが常に同じ位置を保ち、そして、図4のカットモデルを使うことで、今まで外観では見えなかった“Pistonの動きまで連動”していることが分かり、これにより、毎回、「最適な点火時期が得られる」のだと理解できる。

ここまで理解出来たら、最適な点火時期の「Piston位置」も更に考えさせる。

このように、課題の本質を考えることで、学生の学び方が変わる。

図4 グループ学習の課題事例

図4 グループ学習の課題事例

【成果発表・質問】

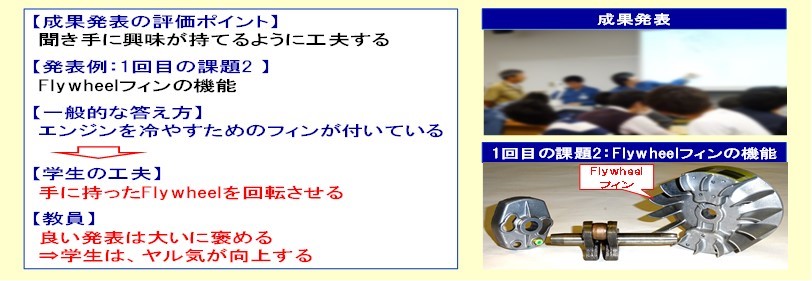

授業の最後の時間を使って、グループ毎に成果発表を行い、その後、教員から質問を行うことで学習理解の深化を確かめる。

まず、成果発表は、聞き手に興味を持つように工夫することを重点的に推進する(図5を参照)。

例えば、“エンジンを冷やすためのフィンが付いている”と単にその構造を示しても聞き手には伝わりにくいので、そこで、「学生の工夫」は手に持ったFlywheelを回転させながら説明するなどの行為を付加する。そして、教員は良い発表は大いに褒めると、学生はヤル気の向上が見られる。

一通りの発表が終わると、教員から発表者に質問を行い、学習理解の深化を確かめる。

先程の2回目の課題1)を深化させた質問として、教員が“最適な点火時期のPiston位置は?”と質問すると、深く理解した学生は、“混合気が燃焼する時間を考えればPistonが上死点に達する少し手前が最適な点火時期です。”と答えられ、理解を深めていれば、答えは簡単である。

このように、成果発表・質問に行うことで、更に深い学習へ深化させ、応用範囲が広がり、全体の学習成果が向上する。

図5 成果発表

図5 成果発表

Q3 授業における成績評価方法

成績は、授業学習:40% 、報告書:60%の比率で評価を行う。

授業学習は、ルーブリックの基準を用いて評価を行う。

まず、予め、ルーブリック評価基準を学生に明示することで、その最高点が取れるように学生同士が協力しながら意欲的に授業に取組む。

評価項目は「グループ学習」、「発表」、「質問」の3項目で、3点満点の平均点で採点し、発表を例にすると、プレゼンの内容が分かり易く、聞き手が興味を持てるように創意、工夫されていれば、3点とする。

Q4 学習成果の可視化の取組み

【本取組みのまとめ】

本取り組みの主な効果をまとめた表1の結果から、本目的である「深い学び」と「問題解決能力」の育成に結びつけることができた。

表1 本取組みのまとめ

表1 本取組みのまとめ

【提出報告書の中から「感想文」を抜粋】

学生から提出された報告書からの中から抜粋した「感想文」を紹介する。

・エンジンの構造を深く知ることができた。

・複合的な役割を持っているという事を実際に見てさわり、考察することは、将来ものを設計する技術者としてなくてはならない要素であり、これを今後の授業等にも活かしていきたいと感じた。

・グループのメンバーと力を合わせて、エンジンの分解と組立をして、最後は動かせてテストに成功して本当に面白かったです。

・自身の予習によりエンジンの運転までたどりつけた。

・本講義はとても有意義で、かつ楽しかった。また、限られた時間で考えをまとめ、全員の前で話すという経験が大事なものだと思う。全員の前での発表は是非来年度以降のWSに残して欲しい。

などの結果から、本取組みが「動機づけ」「深い学習」の成果に結びつき、狙い通りの効果が得られたのではないかと判断する。

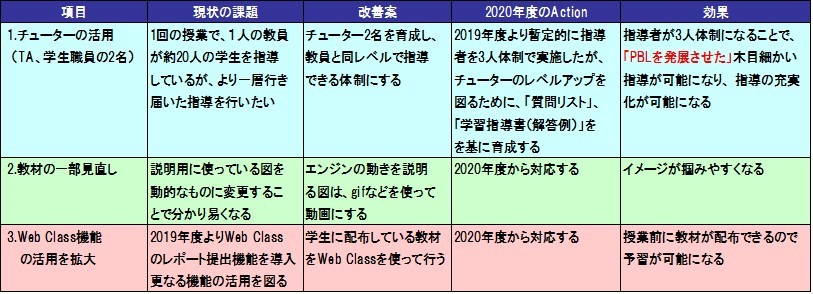

Q5 PBLを発展させるための課題

2020年度に向けて大きく表2の3項目を主体に改善させることで、更なる授業のブラッシュアップを図る。

表2 PBLを発展させるための課題(2020年度のAction)

表2 PBLを発展させるための課題(2020年度のAction)

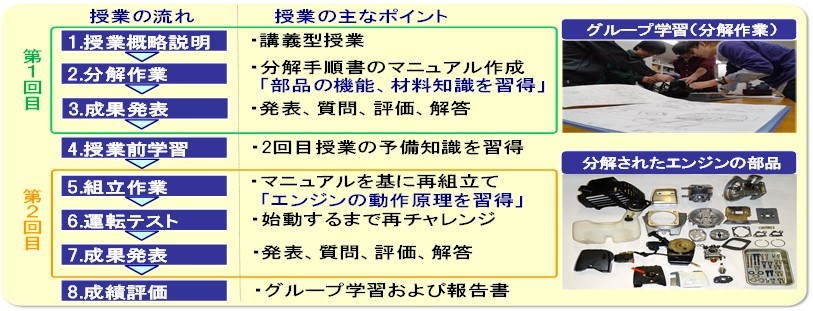

Q6 授業の概要と進め方

1回目の授業で教材のエンジンを分解し、2回目の授業で分解したエンジンを元通りに組立て、運転テストを行い、2回の授業で完結する(大まかに授業の流れと主な授業のポイントは図6を参照)。

【1回目の授業】

エンジンの分解作業を進めながら、分解手順書のマニュアルを作成し、部品の材質、機能を習得する。

【授業前学習】

2回目の発表課題は、エンジンの構造的な原理にかかわる内容が含まれているので、予備知識のない学生は発表できない。そこで、「反転授業」により授業前学習を行うことで、2回目の組立・運転の学習を通じて、より理解を深めることができる。

【2回目の授業】

1回目の授業で作成したマニュアルを基に元通りに組立て、授業前学習で習得した知識を基にエンジンの動作原理を学ぶ。

【成績評価】

成績は、グループ学習、報告書で評価を行う。

図6 大まかな授業の流れと授業の主なポイント

図6 大まかな授業の流れと授業の主なポイント

〇PBLを主体とした教育への取組みに対する支援(PBL教育支援プログラム学内公募)

東京電機大学教育改善推進室では、平成23年度から「学生が主体となって学ぶ」形式を取り入れた、いわゆる「PBL(Problem-Based Learning又はProject-Based Learning)」による教育の開発・運営を「PBL教育支援プログラム」として支援し推進しています。

PBL教育支援プログラムは、これからPBLを取り入れていこうと考えている教員やすでに実践しているPBLをさらに工夫しようと考えている科目を対象に支援を行い、その実践と成果を学内の関係者と共有し、学生の学びを主体とした教育の推進を図ることを目的としています。

- 大学紹介

- 基本情報

- 学長挨拶

- 顧問学長対談

- 副学長・学部長等 役職者

- 建学の精神と教育・研究理念

- 東京電機大学大学院・大学の3つのポリシー

- 大学のあゆみ

- 大学の取り組み

- 情報公開

- 認証評価、自己点検・評価

- ホームカミングデー

- 東京電機大学が求める教員像

- 教育関係附置施設

- キャンパス紹介

- 東京電機大学大学のアセスメント・ポリシー

- 学園紹介

- 学校法人東京電機大学概要

- 理事長挨拶

- 理事・監事

- 評議員

- 事業・財務情報

- ガバナンス

- 学園創立100周年宣言

- 学園広報物

- TDUコメンテーター教員紹介

- 学園へのご寄付

- 学校法人東京電機大学が求める事務・技術職員像

- 学園創立110周年記念事業

- 系列校・関連機関

- 寄附行為等

- 危機管理

- 新型コロナウイルス感染者状況

- 学校法人東京電機大学中期計画~TDU Vision2028~

- 学部

- システムデザイン工学部

- 未来科学部

- 工学部

- 工学部第二部

- 理工学部

- 大学院

- 大学院での学び

- 先端科学技術研究科

- システムデザイン工学研究科

- 未来科学研究科

- 工学研究科

- 理工学研究科

- 入試・オープンキャンパス

- 大学入試

- 大学院入試

- インターネット出願/マイページ

- 入学者選抜要項

- 入試結果

- オープンキャンパス2025

- オンライン個別相談会

- 進学相談会

- キャンパス見学会

- キャンパス自由見学

- キャンパス見学

- メールマガジン

- ざっくりまとめました! 東京電機大学の7つのこと

- 【一般選抜】東京千住キャンパス試験会場案内(ストリートビュー)

- 1分で電大が分かる!ショート動画

- 受験生への応援メッセージ

- キャリアプログラム

- 学内就職サイト

- 就職支援

- 資格取得・教員免許

- 公開講座

- 履修証明プログラム

- 実践知教育

- 留学・国際交流

- 本学へ留学希望の方

- 本学へ留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外に留学希望の方

- 海外に留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外留学動画(学内者専用)

- 国際センター

- TDU International Workshop

- International Workshop

- スチューデントアンバサダー

- 国内でできる国際交流

- 在留期間更新許可申請

- 学生生活

- 学生要覧

- 履修の手引き

- 教職課程

- シラバス・時間割

- 年間予定

- 学習サポートセンター

- 学生アドバイザー

- 障害のある学生への支援

- その他授業関係

- 学費

- 奨学金

- 教育ローン・短期貸与金制度

- 保険制度・経費補助

- 証明書発行・事務窓口

- 学生相談室・健康相談室

- 休学・退学などについて

- クラブ・サークル活動

- 学生食堂と売店

- 車両通学

- ⾼等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金の支援)について

- 東京電機大学後援会

- 教育訓練給付制度