FD/SDセミナーレポート「サマープログラム探究学習ワークショップ(デザイン編)」

2018.03.27

教育改善推進室主催、平成29年度FD/SDセミナーでは<サマープログラム「探究学習ワークショップ-デザイン・実施・評価->と題して、大阪大学の佐藤浩章先生をお招きしました。サマープログラムとして探究学習における授業デザイン・実施・評価までを2日間にわたりレクチャーして頂きました。真の探究者を育てる仕組みを講義とワークショップを通して考えていきます。

(2017年7月31日~8月1日に開催した内容を編集したものです)

佐藤浩章先生 ご紹介

大阪大学

大阪大学

全学教育推進機構 教育学習支援部 准教授

佐藤 浩章 先生

(ご略歴)

1997年北海道大学大学院教育学研究科・修士課程修了

2002年北海道大学大学院教育学研究科・博士後期課程単位取得退学 博士(教育学)

同年4月より愛媛大学大学教育総合センター教育システム開発部講師・准教授

教育・学生支援機構教育企画室准教授・副室長を経て2013年10月より現職

この間、ポートランド州立大学客員研究員、キングスカレッジロンドン客員研究フェロー、名古屋大学客員准教授、北海道大学客員准教授、国立教育政策研究所高等教育研究部客員研究員、新潟医療福祉大学客員教授、大正大学客員教授、愛媛大学客員教授を歴任。

専門は,高等教育開発,技術・職業教育学。

(著書)

『大学のFD Q&A』(2016、編著)

『大学生の主体性を促すカリキュラム・デザイン』(2016、編集代表)

『大学の質保証とは何か』(共著、2015)

『大学教員のためのルーブリック評価入門』(2013、監訳)

『学生と楽しむ大学教育:大学の学びを本物にするFDを求めて』(2013、共著)

『大学教員のための授業方法とデザイン』(2010、編著)

など

新しい能力とは何か

この2年ほど、世界では様々な方が未来予測をしています。デューク大学キャシー・デビッドソン先生が「2011年度にアメリカの小学校に入学した子どもたちの65%は、大学卒業時に今は存在していない職業に就くだろう」と言っています。ハーバード大学のバーキンス・デイビッド先生はこんなことも言っています。「私たちが教えていることの90%は子どもたちの将来の人生で役に立たない特定のスキルや特定の知識の塊であり無意味なことだ。私たちはそれよりももっと賢いことができるはずだ。」他にもオックスフォード大学のオズボーン先生が702の職業を分類し、10年後コンピュータへの代替可能性率を予測しました。そして全体の10%にあたる職業が代替可能とされました。インパクトが大きいので、皆さんも耳にされたことがあるかも知れません。

AIの台頭によって、今後消え去る職業というものが出てくると予測されています。今の高校生も将来のことを考え、消えそうな職業に直結しそうな学部は選ばなくなっている。しかし、消える職業があっても新しく生まれる職業もある。ではその新しく生まれる職業を選べば良いのではないか。

1980年以降、各国共通して教育目標に掲げられるようになった能力を「新しい能力」と呼ぶようになりました。基礎力があることは当たり前でそれに加えてコンピテンシーや協調性、コミュニケーション能力など今まで評価されなかったことが評価をされている。ジェネリックスキルとも言われています。そして基礎力と応用力を身につけた上で、それをどのように使うかという実践力が必要となってきます。これから探究学習の授業設計をするときは、新しい資質や能力の必要性を求めるようなものにしなければ、探究学習とは言えないのかも知れません。

探究学習とは何か

教育学のなかで「探究」という言葉を広く知らしめたのはアメリカのジョン・デューイです。彼は教育とは知識を憶えるということではなく、自分の知っている知識を再構築するプロセスであると言っています。学生にどうやってモチベーションを上げてもらうか、学生がどうすれば内発的に学んでもらえるのか。探究学習は求める能力をそちらに置いています。学生が継続的に多様な解釈とアイデアを求めるような「問いに対する意味」の探究をすること。知識を暗記することはもちろんですが、その知識を用いて新しい理論を構築することです。

このような話をすると「うちの学生には難しいのではないか」という意見がでますが、学生・生徒たちは知識を自分で作る力を持っている。このことを指導する人が信じていなければ、探究学習を実行することは難しくなります。学生が発揮できないのは、学生の学ぶ力を我々教員が上手く引き出せていないからだと考えた方が良いと思います。

探究学習における3つのパラダイムシフト

1)教授・学習内容の変化(コンテンツからコンピテンシーへ)

探究学習を勉強していくと素材を考えるコンテンツも大切ですが、そのコンテンツを通してどういった能力が身につくのか。そこを重要視していただきたい。

2)評価方法の変化(伝統的評価からパフォーマンス評価・真正の評価へ)

センター試験で行われるような4択問題は「テストを受ける」ための能力であって、真の能力では無いと言われております。探究学習においての評価は暗記テストで計るものではなく、パフォーマンスの評価になります。

3)学習者観の変化(知識受容者から知識創造者へ)

学生は「教えこまなければならない対象者ではない」ということです。小学生も大学生も知識創造者であるという認識を持つことです。

小学校で「調べ学習」をしていれば探究学習であるだとか、グループで活動しているから探究学習であるということではありません。言われたからやっているのであれば、一見、探究学習のようであっても本質はそうでは無いということです。以上の3つに教員側が対応できているかどうかを振り返る必要があります。

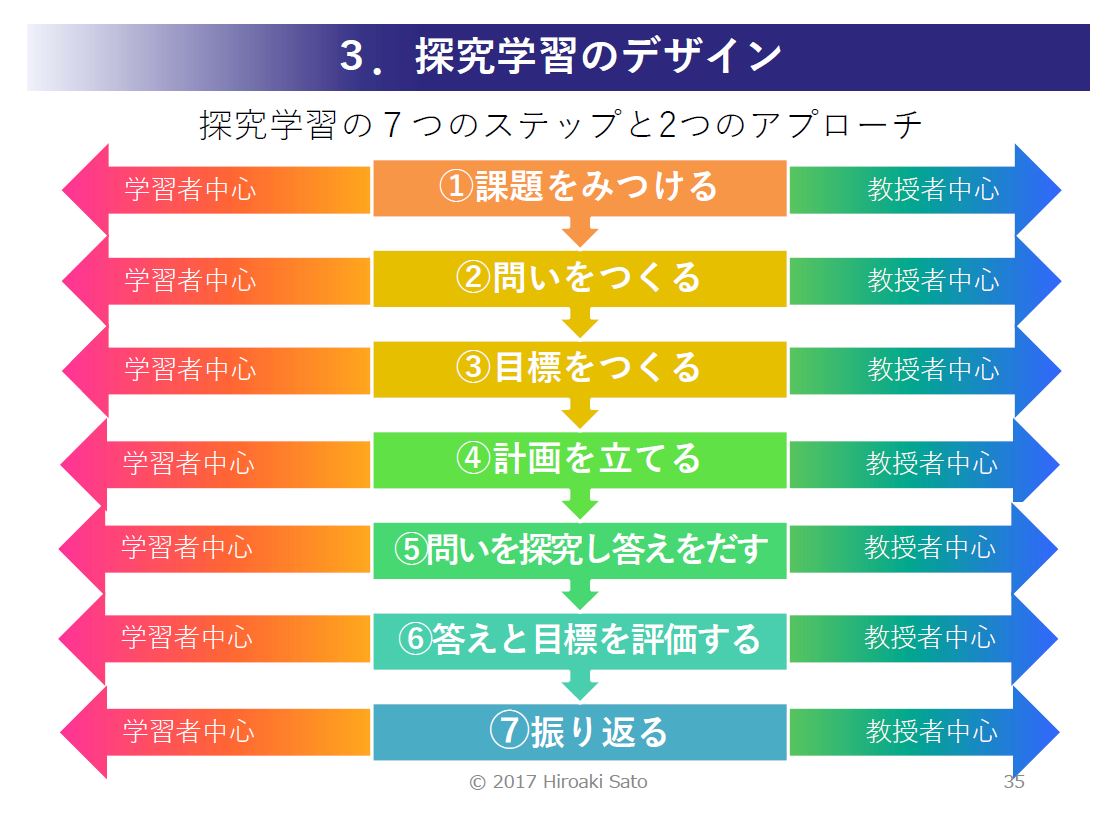

探究学習のデザイン-探究学習7つのステップ-

1 課題をみつける

2 問いをつくる

3 目標をつくる

4 計画を立てる

5 問いを探究し答えをだす

6 答えと目標を評価する

7 振り返る

以上の7項目を学習者中心にするか教授者中心にするかを考えると、授業設計のバリエーションもかなり広がると思います。

これからの探究学習

1)学習者中心か教授者中心か

探究学習をデザインする上で教授者が中心になる部分が多すぎると意味がありません。ではどの程度学習者に任せれば効果的な学習を促進することができるのでしょうか。どのようなヒントを与えれば学習者は手がかりにすることができるのでしょうか。

2)問いの探究に当事者意識を持たせるにはどうしたら良いのか。

問いを学習者が見つけるにしても、その問いの探究自体に当事者意識を持ってもらえない。どこか他人事と捉えていて、誰かが解決してくれるであろうと考える。当事者意識を高めて探究や目標達成に取り組んでもらうにはどうしたら良いのか。

3)評価方法をどうしたら良いのか

どのような方法で評価すれば能力を的確に測定し、学習者の動機を高めていくことができるのであろうか。探究学習での評価は指導と評価が一体化する傾向にあります。

4)探究学習とそれ以外の学習との接続をどうすればいいのか

探究学習を受けている科目は良いのだが、同時に受けている別科目が従来通りであると発揮できる場所が限定的になってしまいます。組織全体を変えることは非常に難しいことです。

5)前後する教育において探究学習との接続・統合をどのようにすれば良いのか

高校でも探究学習を始めようとしている先生方が増えています。こういった動きに大学側がどう対応していくのか。大学入試もAO入試の導入など変化がありますが、そういった試験を経て入学した学生にどのように対応するのか。

- 大学紹介

- 基本情報

- 学長挨拶

- 顧問学長対談

- 副学長・学部長等 役職者

- 建学の精神と教育・研究理念

- 東京電機大学大学院・大学の3つのポリシー

- 大学のあゆみ

- 大学の取り組み

- 情報公開

- 認証評価、自己点検・評価

- ホームカミングデー

- 東京電機大学が求める教員像

- 教育関係附置施設

- キャンパス紹介

- 東京電機大学大学のアセスメント・ポリシー

- 学園紹介

- 学校法人東京電機大学概要

- 理事長挨拶

- 理事・監事

- 評議員

- 事業・財務情報

- ガバナンス

- 学園創立100周年宣言

- 学園広報物

- TDUコメンテーター教員紹介

- 学園へのご寄付

- 学校法人東京電機大学が求める事務・技術職員像

- 学園創立110周年記念事業

- 系列校・関連機関

- 寄附行為等

- 危機管理

- 新型コロナウイルス感染者状況

- 学校法人東京電機大学中期計画~TDU Vision2028~

- 学部

- システムデザイン工学部

- 未来科学部

- 工学部

- 工学部第二部

- 理工学部

- 大学院

- 大学院での学び

- 先端科学技術研究科

- システムデザイン工学研究科

- 未来科学研究科

- 工学研究科

- 理工学研究科

- 入試・オープンキャンパス

- 大学入試

- 大学院入試

- インターネット出願/マイページ

- 入学者選抜要項

- 入試結果

- オープンキャンパス2025

- オンライン個別相談会

- 進学相談会

- キャンパス見学会

- キャンパス自由見学

- キャンパス見学

- メールマガジン

- ざっくりまとめました! 東京電機大学の7つのこと

- 【一般選抜】東京千住キャンパス試験会場案内(ストリートビュー)

- 1分で電大が分かる!ショート動画

- 受験生への応援メッセージ

- キャリアプログラム

- 学内就職サイト

- 就職支援

- 資格取得・教員免許

- 公開講座

- 履修証明プログラム

- 実践知教育

- 留学・国際交流

- 本学へ留学希望の方

- 本学へ留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外に留学希望の方

- 海外に留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外留学動画(学内者専用)

- 国際センター

- TDU International Workshop

- International Workshop

- スチューデントアンバサダー

- 国内でできる国際交流

- 在留期間更新許可申請

- 学生生活

- 学生要覧

- 履修の手引き

- 教職課程

- シラバス・時間割

- 年間予定

- 学習サポートセンター

- 学生アドバイザー

- 障害のある学生への支援

- その他授業関係

- 学費

- 奨学金

- 教育ローン・短期貸与金制度

- 保険制度・経費補助

- 証明書発行・事務窓口

- 学生相談室・健康相談室

- 休学・退学などについて

- クラブ・サークル活動

- 学生食堂と売店

- 車両通学

- ⾼等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金の支援)について

- 東京電機大学後援会

- 教育訓練給付制度