FD/SDセミナーレポート「理工系大学における教育取組み紹介」 共催:日本工業大学

2017.10.10

教育改善推進室主催、平成29年度FD/SDセミナーは本学と協定を結んでいる日本工業大学との共同で開催しました。<理工系大学における教育取組み紹介>と題して、本学と日本工業大学から4名の先生方に、ご自身が取り組まれている授業内容をご紹介頂きました。各先生方の授業は、学生が能動的に動くための要素が盛り込まれ、非常に興味深い内容となっています。

(2017年7月27日に開催した内容を編集したものです)

自由度の高いものづくり教育

-Tiny Donation Utilities : TDU-

東京電機大学

工学部 電子システム工学科

五十嵐 洋 先生

私が担当している3年次科目「アドバンストワークショップ」をご紹介します。「ものづくり」を柱とした、比較的自由に物作りを楽しめるような全15回の科目です。2~4回目は学生に人気の高い3Dプリンターを使う演習をしています。しかし各個人が3Dプリンターを使い出力することは時間的に難しいので、CADソフトを使い出力の前段階までを演習で行います。5~7回目はマイクロコンピュータ演習を行います。マイクロコンピュータは昨今では格安で手に入ることもあり各個人で購入してもらっています。そして実際に動かすことで、教科書だけではわからないことを体感して貰う狙いがあります。前半までは「ものづくり」の基礎を学んでもらい、後半はグループワークで演習を行います。

グループワーク演習の一例をご紹介します。電車の乗り降りをする際suica等のICカード利用すると、運賃が割引される関係で残金下一桁に端数が出るようになりました。その端数を募金に充てることはできないだろうかと考えたのがきっかけです。この募金システムを作ることをグループワークの課題にしました。一桁の端数ですから募金額は0円~9円までになります。この募金システムが駅においてあれば、もっと気軽に募金活動をしてもらえるのではないかというコンセプトです。しかしただ募金をしただけでは面白みがありません。そして0円~9円までの数で動く仕組みが変わらなければ、単調過ぎてしまいます。そのため学生は数字による10パターンの動きを作らなければいけません。学生達には、募金をした人が「ちょっと嬉しくなる仕掛け」を作ってもらうことを課題に出しました。Tiny Donation Utilities(ちょっとの募金事案)略してTDUとネーミングしています。

この科目でのサブテーマとしてグループワークを学ぶことが入っております。ガントチャートでスケジュールを見ながら、誰がいつまでに何の作業を行うのか。グループ内でお互いに進捗状況を確認しながら作業を進めること。スケジュール通りに行かなかったときにはどのように作業を練り直すのか。そういったグループワークに必要なマネジメントも体験してもらいたいと考えております。

本学科では3年の後期から研究室に配属になります。そのため、なるべく同じ研究室同士の学生を一緒に組ませ、グループは2~3名で構成されるよう教員が指定しています。そして研究室に配属された際、これをきっかけに一緒に何かをやろうとなってくれれば嬉しいと思っています。

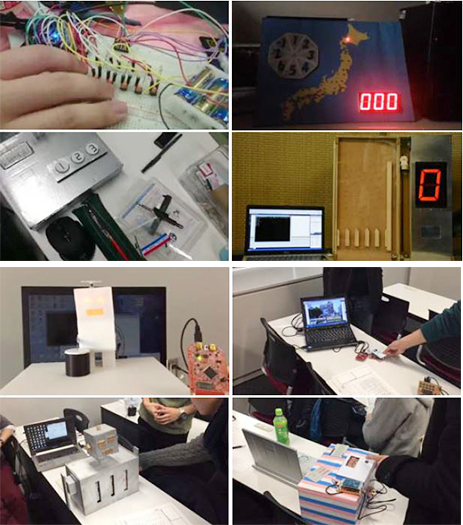

実際に各グループの作品を見て下さい。

・募金をするとスロットマシーンが回転し、おみくじが表示されるもの。こちらは募金額で確率が変わる仕組みも採用しています。

・日本地図のすごろくを作り、募金額の数だけマス目を進むことできるもの。

・アナログのようなロボットを作成し、募金額でロボットの表情が変わるもの

3Dプリンターは出力に時間がかかるので、受講生全員分の出力は難しいのですが、グループ単位であれば出力することが可能です。素晴らしい作品は他にも沢山ありました。

最終回には全員の前でプレゼンテーションとデモンストレーションを行います。発表の際にプロモーションビデオを作成する学生もいました。本番になると仕掛けが動かなくなるグループも出てくるのですが、それでも「ものづくり」は学生が不思議と笑顔になります。発表会では、「ものづくり」を本当に楽しんでいる学生達を見ることができました。

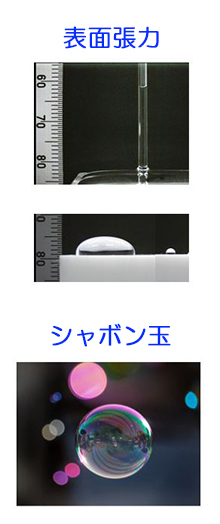

知っているようで知らないことを実験テーマに

-表面張力の実験-

日本工業大学

創造システム工学科

池添 泰弘 先生

私は創造システム工学科マイクロ・ナノ創造コースに所属しております。そこでは化学やバイオテクノロジーを駆使したマイクロナノテクノロジーを研究しております。2年次の学生実験の科目では、一つのテーマに2週をかけ、1週目に実験、2週目に講義をおこなっています。その実験テーマの一つ「水の表面張力」についてご紹介します。

なぜ表面張力なのか。どういった現象であるかは皆さん知っているとは思います。身近な現象ではあるが理論的に説明することは難しい。何となくという言葉で説明するのではなく、定量的に議論できることが理系人材には必要です。そして学生には、何かを理解できたときに「そうだったのか!」と思える嬉しさを味わってもらいたいと思っています。

<授業において工夫している点>

1.学生を眠らせない。

初回には学生の名前を全員覚えておき、授業中こちらからどんどん質問をして、一人あたり複数回は答えさせるようにしています。そして出てきた答えをどんどんホワイトボードに書き込み、とにかく学生がぼんやりとする時間を与えないようにします。だからと言って教室内はピリピリとしたムードにならないよう、ざっくばらんな雰囲気になるように心がけています。

2.話題を変える。

3時間もある授業なので飽きることのないようにしています。例えば表面張力の実験の際に使う話題ですが、小学生のときに行ったであろう石鹸水の実験を引きあいに出し、「水と石鹸水ではどちらの表面張力が大きいか」と質問します。ちなみに答えは水ですが、学生は必ず石鹸水と答えます。そこはコミュニケーションを取るチャンスと捉え、授業にメリハリをつけるようにしています。

このほかにも様々な例を用いて、観る角度を変えることは社会においても重要なことであると話題を展開していきます。

3.ストーリーを仕立てる

私は授業を始める前に、授業進行ストーリーを作り、全て覚えてから授業を行います。講義が始まる前~1限目~2限目と授業が進むにつれて、表面張力はコップの水があふれないだけの現象ではないことを知り、物理量で示せることがわかり、自然現象はエネルギーが一番小さい方向かうことを理解し、最後には定量的に説明ができるようにストーリー立てて授業を進めています。

学生は始めは演劇を観にきた観客のような気持ちで授業に来ていますが、こちらから質問を重ねていくと、いつの間にか自分が参加して演劇を作っているような雰囲気になります。

講義の終わりに、学生を惹きつけるため「分子の凄さがわかったところで本日は終了!」と少し芝居がけて告げると、今まで集中していた学生はどっと疲れが押し寄せてくるようで「疲れた~もう無理~!」等と声が上がります。そこもコミュニケーションを取るチャンスと捉え、何が難しかったのか聞き、学生が質問に来やすい雰囲気を作るように心がけています。

5つの「ミ」のために

「建築と都市の環境」についての講義を題材に

東京電機大学

未来科学部 建築学科

山田 あすか 先生

私は「建築計画」と「環境行動」を専門にしております。「建築計画」は建物がどのようであれば利用者にとって安全で快適であるかを研究します。「環境行動」は人間と環境の関係そのものに着目し、ある環境に置かれた際、人々がどのような心理でどのように行動するのかを研究します。

本日は学部科目「建築都市デザイン」と、大学院科目「地域施設計画論」これら2つの科目をご紹介します。

共通している5つの達成目標です。

<共通の達成目標「5つのミ」>

1.観る(意識的になる)

周囲をよく見ることは常に学びを内包する

2.見合う(学び合い)

一緒にやればその効果が増す

3.実を作る(提案する)

成果を自ら作る

4.魅せる(伝える)

伝わらないことはないものと同じ

5.身につける(獲得する)

「観」方とその技術を経験し姿勢を身につける

【学部科目「建築都市デザイン」】

この講義では「人と環境の関係」をテーマにしております。以下を目標として掲げております。

1.都市と建築の空間での「環境行動」のトピックに触れる

2.建築計画で実際に活かせるように考える機会を作る

3.グループでの活動ができる

4.プレゼン能力を養う

大切にしていることが体験です。学生自らが体験し、環境と人間がどのように作用しているのかを学んでもらいたいと思っています。そして学生が演習を行った後で、講義をつなげるスタイルです。演習課題に関しては、大きく7つに分けた上でそこから枝分かれさせた51の課題を教員側から提示します。課題タイトルは学生が面白そうと思ってもらえるようなキャッチーな名前を付けています。学生はそこから自分が興味のある課題を選びフィールドワークを行った後グループワークを経て発表を行います。

<7つのテーマ>

1.環境の中の「わたし」

パーソナルスペースを考える。相互作用。潜在意識等

2.環境の認知

イメージマップ(認識される空間としての環境)

3.生活範囲を見直す

身の回りの環境との関わりを見直す

4.街を歩く

街歩き課題。都市における人と環境の関係を考える

5.記憶の中の環境

振り返りによる環境評価

6.色いろいろ

色彩、配色に関わる心理

7.イメージを作るモノ

イメージする「理想」の軸の多様性。操作されるイメージ。建築・都市の印象評価

課題タイトル「ここ、そこ、あそこ」のご紹介をします。

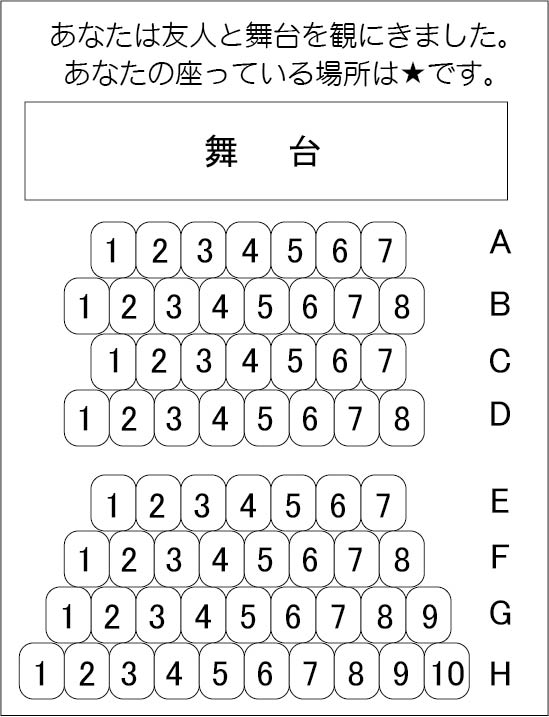

劇場に座り「ここ」の席に座ります。「あそこ」で何か劇をしています。「そこ」の席に友人がいます。とストーリーをつなぎ、ここに出てくる「ここ、そこ、あそこ」とはどの部分を指しているのか。自分は「そこ」を数字で表すとどの席だと思ったのか。その感覚の違いを集計し、男女差で違いが出てくるのか。過去の先輩達のデータに遡り比べ、どういった違いが出てきたのか等を分析します。

その後「ここ」の領域がわかったところで、話を空間の認識に展開し、自分と他者とで保っておきたい距離「パーソナルスペース」を考えます。5~6人のグループを作り、つま先合わせで立ってもらいどれくらいの距離なら許容できる間隔なのか。実際にメジャーで距離を測ってもらいます。パーソナルスペースは好き嫌いの感情ではなく、自分のスペースが他人とぶつかるとどうしても不快感が生じるものだということを学びます。他者と保っておきたい距離を実際に測ることで、パーソナルスペースの概念を設計の場でどのように活かすかを考えます。

【大学院科目「地域施設計画論」】

学部での科目を受けて大学院では、公共施設での移動や利用に困難をもつ人々の視点で建築物を計画することの重要性を理解することを目的としています。

授業では学生が実際に車いすの利用体験をし、そこで気が付いた不便や困難を意見交換します。他にも様々な配慮の必要な人々の立場になり、どこがどう改善されれば良いのかを再考し、使いやすい建築空間の設計をする能力を養っていきます。

学生の体験談のレポートはwebで公開しております。先輩方のレポートも見ることができ、自分との比較や着眼点を考察することができます。学生は自分のレポートが公開されることで責任感が生じ、社会と関わろうとする意識が生まれます。

⇒東京電機大学 建築学専攻 「地域施設計画論」レポートはこちら

食わず嫌いに食べさせる

-必修英語の授業から-

日本工業大学

共通教育系

山中 章子 先生

私は共通教育系に所属しており、英語を担当しております。理工系の学生にとって英語は「嫌い」「わからない」と言って避けられてきた科目です。嫌いと言っている学生にどうやって食わず嫌いを克服してもらうか。そのことを考えた授業設計です。

・英語が苦手な学生には

シンプルな英語を使えるようにする。

理解(文法)は後からでOK。

・英語が少しできる学生には

脱・穴埋め英語。受験英語からの脱却

受動的知識から能動的スキルへ

共通していることは自信をつけてモチベーションをUPさせることです。

英語を苦手としている学生に、まずは「一口かじってもらう」ためにしていることは、学生にとってできることから始める仕組みづくりです。英語のカードを渡し、単語やフレーズをリピートすることから始めます。読み書きでも良いのではないかと言う方もいますが、音が入ってこなければつづりも書けません。自分からは英語を話せなくても、リピートであれば誰でもできます。

学生にもっと能動的になってもらうために、ペアを組んでもらいお互いにチェックをし合う環境を作っています。自分がきちんと発音しなければ、相手はリピートすることもできません。そのため一人では中々やらないことも、友人がいれば必ずやってくれるものです。

ペアワークの際に座席を自由席にすると、隣りに誰もいない状況になってしまうこともあるので、こちらで座席の指定を行っています。私が座席指定する際に使用している方法は、教室に来た順にトランプのカードを引いてもらい、提示してある席に座ってもらうという手法です。毎回違う学生とコミュニケーションを取れるように工夫しています。

学生には英語のシンプルな構造を視覚的に示しています。少しレベルがあがってくれば進行形の形にするなどして発展させていきます。素材はシンプルにし自分で使いながらレベルアップさせる。簡単な質問で良いので、英語での質問に慣れていく。

例えばですが、お父さんを英語で言うと何ですかと聞くと、「father」と全員答えてくれます。そこで英語で質問をしてみます。

John is my mother’s husband. John is my・・・・?(答えはfather)

材料は非常にシンプルでも提示の仕方を変えていくと、学生も面白いと思ってくれるようです。

英語を教えるうえで大切にしていることは、

・シンプルな指示。シンプルなアクティビティ。

今行うべきことを明確に示すと学生は動くことができます。始めはぎこちなかった学生も回を重ねることに自ら動けるようになります。

・英語が苦手な学生への対応

「わからないからやりたくない」から、「わからなくてもやってみる」へ。隣に誰かがいるとやらざるを得なくなります。教室の中で気配を消している学生を極力減らすことを目標にしています。

・「簡単すぎる」と感じている学生への対応

英語から英語へのアウトプットの強化をする。受験英語ではなく、自ら話せるようになることを目標にします。他にもペアになった学生への指南役をお願いします。

パネルディスカッション

各先生の授業紹介の後、4人の先生方と参加者でパネルディスカッションを行いました。

消極的な学生を自主的にさせるテクニックがあれば教えてください。

【五十嵐】

本学ではものづくりをやりたいと思ってきている学生が集まってきているので、早い段階からものづくりが体験できる場を用意することです。

【池添】

私の授業では履修人数が少人数なので、こちらからどんどん質問をして、授業全体を学生自身に作っていってもらうことです。始めは消極的な学生でも、回を重ねることで授業の雰囲気に慣れてくるようです。

【山田】

グループワークを主体としていますので、グループであればこちらからの声掛けにも答えやすくなります。後は、自分の身体を動かすような、アクションが入る授業設計をしています。

【山中】

とにかく学生を励ますことから始めます。人前にでることが苦手なのはわかっているので、ワンセンテンスでも英語で表現できればとにかく褒めます。外国人講師との交流でリアルな英会話体験をし、自分の英語が通じた達成感を得てもらいます。

授業設計を考える上で、先生が大切にしている部分はどこであるか教えて下さい。

【五十嵐】

授業では、専門科目がどの分野でどのような役割をしているのかを学生に伝えることを大切にしています。技術の関連性を話すことで、社会ではどんな役に立つのかを意識しながら授業を受けてもらいたいと思っています。

【池添】

一番意識していることは、意外性を連発することです。化学の世界では自分が考えていたことと違う現象が起きることがありますが、このことを話題に織り交ぜながら、学生を惹きつけるようにしています。

【山田】

授業を行うときに、先週の振り返りは大切だと考えています。又、プレゼンテーションを学生にやってもらいますが、どういう手順で話し展開すれば相手により伝わるかの指導も大切にしています。

【山中】

学生にルーティーンを課すことを大切にしています。カードをひき、席に座り、自己紹介をした後、先週の復習を確認し合う。学生の英語力がどんどん発展してくような展開にしたいと考えています。

今は情報がネット上に多数存在しており、自分で勉強しようと思えばいくらでも学べる時代です。だからこそ、教える側が目の前にいる学生の反応を見た上でどういった声掛けをしていくのか。そのことは個性をもった教員にしかできない「惹きつける力」であると感じました。

今回ご紹介した4人の先生方の授業は、学生を能動的にするために非常に工夫されており、座学では味わえない魅力的な授業となっております。授業設計には過去のFD/SDセミナーでご紹介していきた「インストラクショナルデザイン」の要素が盛り込まれているようでした。

(これまでご紹介してきたFD/SDセミナーレポートもご参考下さい。⇒FD/SDセミナーレポートはこちら)

- 大学紹介

- 基本情報

- 学長挨拶

- 顧問学長対談

- 副学長・学部長等 役職者

- 建学の精神と教育・研究理念

- 東京電機大学大学院・大学の3つのポリシー

- 大学のあゆみ

- 大学の取り組み

- 情報公開

- 認証評価、自己点検・評価

- ホームカミングデー

- 東京電機大学が求める教員像

- 教育関係附置施設

- キャンパス紹介

- 東京電機大学大学のアセスメント・ポリシー

- 学園紹介

- 学校法人東京電機大学概要

- 理事長挨拶

- 理事・監事

- 評議員

- 事業・財務情報

- ガバナンス

- 学園創立100周年宣言

- 学園広報物

- TDUコメンテーター教員紹介

- 学園へのご寄付

- 学校法人東京電機大学が求める事務・技術職員像

- 学園創立110周年記念事業

- 系列校・関連機関

- 寄附行為等

- 危機管理

- 新型コロナウイルス感染者状況

- 学校法人東京電機大学中期計画~TDU Vision2028~

- 学部

- システムデザイン工学部

- 未来科学部

- 工学部

- 工学部第二部

- 理工学部

- 大学院

- 大学院での学び

- 先端科学技術研究科

- システムデザイン工学研究科

- 未来科学研究科

- 工学研究科

- 理工学研究科

- 入試・オープンキャンパス

- 大学入試

- 大学院入試

- インターネット出願/マイページ

- 入学者選抜要項

- 入試結果

- オープンキャンパス2025

- オンライン個別相談会

- 進学相談会

- キャンパス見学会

- キャンパス自由見学

- キャンパス見学

- メールマガジン

- ざっくりまとめました! 東京電機大学の7つのこと

- 【一般選抜】東京千住キャンパス試験会場案内(ストリートビュー)

- 1分で電大が分かる!ショート動画

- 受験生への応援メッセージ

- キャリアプログラム

- 学内就職サイト

- 就職支援

- 資格取得・教員免許

- 公開講座

- 履修証明プログラム

- 実践知教育

- 留学・国際交流

- 本学へ留学希望の方

- 本学へ留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外に留学希望の方

- 海外に留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外留学動画(学内者専用)

- 国際センター

- TDU International Workshop

- International Workshop

- スチューデントアンバサダー

- 国内でできる国際交流

- 在留期間更新許可申請

- 学生生活

- 学生要覧

- 履修の手引き

- 教職課程

- シラバス・時間割

- 年間予定

- 学習サポートセンター

- 学生アドバイザー

- 障害のある学生への支援

- その他授業関係

- 学費

- 奨学金

- 教育ローン・短期貸与金制度

- 保険制度・経費補助

- 証明書発行・事務窓口

- 学生相談室・健康相談室

- 休学・退学などについて

- クラブ・サークル活動

- 学生食堂と売店

- 車両通学

- ⾼等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金の支援)について

- 東京電機大学後援会

- 教育訓練給付制度