FD/SDセミナーレポート「学生の学習意欲を高めるモチベーション・マネジメント」角山剛 先生

2017.04.05

教育改善推進室開催の平成28年度FDSDセミナーは『東京未来大学 角山剛先生』をお招きして<学生の学習意欲を高めるモチベーション・マネジメント>と題して、角山先生のご専門である心理学の観点からモチベーション構造と作用をご教授頂きました。後半は東京未来大学で行われている、学生に対するポートフォリオの実践事例をキャンパスアドバイザーの松葉先生よりご紹介頂きました。

(2016年10月25日に開催した内容を編集したものです)

東京未来大学

モチベーション行動科学部 学部長

モチベーション研究所 所長

角山 剛 先生

<東京未来大学ご紹介>

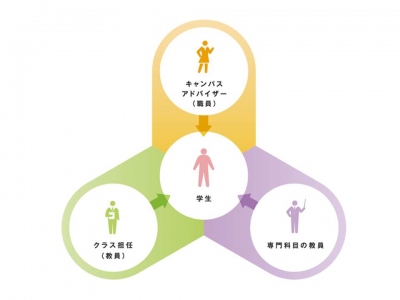

東京電機大学東京千住キャンパスと同じ足立区に、学校法人三幸学園によって2007年に設立された大学。「技術と心の調和」を教育理念としており、キャンパス・アドバイザー・クラス担任・専門教員が3つの柱となって学生一人一人を支えていることが特徴。

モチベーションとは何か

モチベーションとは一体何でしょうか。「モチベーション」の語源はラテン語の「動く」という意味からきています。目標に向かって私たちを駆り立て動かす、目に見えない心理的エネルギーです。この心理的エネルギーは己の内部、あるいは外部からの刺激によって活性化していきます。動くきっかけを与えてくれる、心の動きと捉えることができます。 しかしモチベーションだけでは成果は生まれません。ここに「能力」が必要となってきます。「能力」は大学教育の中では重要な部分です。しかし「能力」だけでも意欲が無ければ成果は生まれません。そこで「能力」を生かすため「モチベーション」が必要となってきます。この「能力」×「モチベーション」があってこそ、相乗効果が生まれ成果へとつながっていきます。どちらか片方だけでは成果は表れないのです。

【モチベーションの特徴】

1.目標にむけて行動を方向づける

2.目標に到達するまで行動を維持し、持続させる

3.目標に向かう力を調節する

以上の3点に共通しているキーワードは目標です。教育の中では学生に目標を持たせることが多々あります。目標があるからこそモチベーションも持てる。逆に言えば目標のないところにモチベーションは生まれません。では、目標を学生にどうやって見いだしてもらうのか。それを教員側がどうサポートするのか、このことが非常に重要なこととなります。

内発的モチベーションと外発的モチベーション

モチベーションを理解する上で、「内発的モチベーション」と「外発的モチベーション」の2つを知っておかなければなりません。内発的モチベーションとは、自分の内面から生じる喜び、「できた!」という充実感や達成感が内部的報酬となって、そのことで生じるモチベーションです。自分が主体となって意思を持ち行動を決める。誰かに強制されるのではなく、自分がやりたいと思ったから行った。こういったことが内発的モチベーションとなります。では外発的モチベーションとは何でしょうか。人間の行動は自分だけで決まることはなく、周囲をとりまく環境や条件などが必ずあります。課題を与えられ、クリアする。こういった外的刺激があって行動は決まってきます。では外的刺激は有害であって、モチベーションにはならないのでしょうか。

例をあげます。ある課題を提出することは始めのうちはやらされている感覚となります。しかし課題をこなすことは単位取得に必要となってくる。ここで目的意識が芽生えます。必要性が見えてくると、実現できることに対する興味や関心が深まります。そうなれば学ぶこと自体が面白くなってくる。始めは外発的だったことが、内発的なものへと変わっていきます。このように内発的モチベーションと外発的モチベーションは排他的ではなく、密接に関わりあっているのです。そして学生自身のモチベーションとなるよう、教員側がどのようにサポートしていけば良いのか。ここが教育の醍醐味であると同時に難しさでもあります。

自己効力とは

心理学での有名な概念のひとつに、自己効力という言葉があります。自己効力とは行動に対する本人の自信のようなものです。毎日勉強をすれば成績が上がる。あるいは1日1時間走れば痩せられる。これは「効力」による期待感です。しかし実際に毎日勉強できるか、あるいは走ることができるか。わかってはいるけれども、実際にできるかどうかは別です。行動に移すことができればこれだけの成果を得ることができるというのが「成果」に対する期待感です。そして「それをやり遂げることができる」という自信が「効力」に対する期待感です。行動にはこのように2つの期待感が含まれており、効力に対する期待感を高めることが実際の行動につながります。

【自己効力を高める要因】

1.実際の成功体験

実際に行動してみてうまくいったという感覚を持つことは自信につながります。自身の行動で「いい点数を取った!」「実験で成功した!」といった成功体験は、自己効力を高める上で一番有効です。

2.代理的体験

自分が体験していないことでも、誰かの成功体験を観察することによって自分のものにしていく。このようにすれば自分でもできるのではないかという感覚。

3.言葉による励ましや説得

誰かに「すごいね」とほめられたり、「あなたならできる」と励まされたりすることで自信につながります。

4.情緒的覚醒

これは自身のなかの生理現象。例えば、皆の前に立って発表をするときに心臓がドキドキしてくる。しかし周囲を見渡すと心拍数を落ち着つかせることができた。この一連の行動が自身で平常心を保てたという自信になります。

教育現場でも「自己効力感」を高めることで、成績の上昇や努力維持につながったという研究が沢山あります。では実際に学生の教育に活かすにはどうすればいいのでしょうか。

1.小さなことでも成功体験を重ねること

2.上手にこなしている人の行動を観察すること

3.褒めて励ますこと

4.見方、捉え方を変えてみること

まずは小さなことでもいいので、できたという体験を重ねてあげます。そして、できたことは「あなたが努力したからである」と褒めて認める。そのような体験を積み重ねていくことが、学生の自信・自己効力感の強化につながり、内発的モチベーションを刺激することになります。

目標とモチベーション

目標がモチベーションにどんな影響をもたらすかについてお話します。先生方は学生に対して目標設定を行っていると思いますが、学生に目標を与えても成果が出ない、成績が上がらないといった問題が出てくると思います。目標は本人が受け入れていないと効果が上がりません。例えば、学生が目標に向けて努力をし続けていれば成績がどんどん上がってきます。しかし本人の能力の限界にきてしまうと、成績が頭打ちになってきます。その時点でもっと努力しろと言われると、目標へのモチベーションの維持が難しくなります。先生方が学生にとって良い目標だと思っていても、本人が理解し納得していないときは努力ができません。目標は具体的でやりがいがあるものを考えます。そして結果ばかりではなく、段階的な評価をし、フィードバックすることも重要です。目標に向かって、今はこれくらいできているという大きな手がかりになります。そして経過を先生が認めてくれることで、学生にとってモチベーションの維持に繋がります。

1.具体的な目標設定

→「ベストを尽くせ」だけでは無意味。本人にあった少し高めの目標設定が必要。

2.目標の受容度(納得度)を高める

→一方的に与えるのではなく、話し合って目標を受容させる。

3.加点主義の視点

→結果のみではなく、努力している途中のプロセスも評価する。

ここまでが心理学の面からみたモチベーションのお話でした。

後半は東京未来大学の取り組み事例をご紹介頂きました。

東京未来大学

キャンパス・アドバイザー

松葉 美渚 先生

東京未来大学の取り組み事例~ポートフォリオの紹介

1.長期目標設定用紙&振り返りシート(現在は1・2年生で実施)

<使用方法>

1)学期の初回授業で「長期目標」を設定

2)各回の授業始めに小目標の振り返りを行い、新たな小目標を設定

3)学期の最終授業において「レポート・ポートフォリオ(振り返り)」を実施

卒業後の自分がどうなっていたいのかを想像する。大きく言えば「目的」となります。しかし4年後の自分を想像することは中々難しい。そのため学期ごとに「目的」を達成するための「目標」を設定します。そして、その「目標」を達成するための「手段」を考えます。この「手段」の部分を毎週振り返ります。

2.大学基礎講座学びシート(現在は1年生で実施)

<使用方法>

1.各回の授業終わりに、学んだことをどう活かしていくかをポートフォリオに記入。

2.各回の授業始めに、前回学んだことをポートフォリオを見ながら復習。

3.最終授業において「レポート・ポートフォリオ(振り返り)」を実施する。

学んだことを自分の言葉で記入することが重要で、今後の学生生活にどう活かすかを自覚し考えるきっかけとなっています。

・長期目標設定用紙

・長期目標設定用紙

・振り返りシート

【イメージ図】

・学びシート

・学びシート

【イメージ図】

| 学生側 | ・学生が納得した上で目標を立て、そこへ向かう努力を目に見える形で残すことができる。 ・学生が課題をやりっぱなしにせず「振り返り」をする習慣が身に付く。 ・学生が頑張ってきたことを自分の目で見て実感できるので、自己実現のために効果的である。 |

| 教員側 | ・学生の理解度を把握でき、その都度授業改善を行える。 ・学生の関心や悩みを把握するとができ、適切なタイミングでフィードバックができる。 |

学生の成長のために

本学は学生の成長と自己実現を言葉にし、明確にすることを大切にしています。私たちの大学では、一人一人の学生の顔がよくわかります。学生の発した小さな発言を見逃さないよう心掛け、教職員が情報共有を行っています。例えば学生と面談を行うときに、一人の者が行うとどうしても目線が一方的になってしまいます。そこで三者(キャンパスアドバイザー・担任・専門教員)がそれぞれの側面から学生を見ることで、学生の多様性や良い面を引き出していく。そして学生の悩みや目標を全体で共有した上で、適切なタイミングでフィードバックを行います。その小さな積み重ねが学生を成長させる上でとても大切だと感じています。

以上が角山先生と松葉先生のお話です。学生の意欲をいかに引き上げ、そして保つのかは、教育における永遠の課題となっています。教職員が一体となって、学生を支える様子を伺い知ることができました。また心理学の面から見た「モチベーション」と「自己効力」のお話は大変参考になりました。

- 大学紹介

- 基本情報

- 学長挨拶

- 顧問学長対談

- 副学長・学部長等 役職者

- 建学の精神と教育・研究理念

- 東京電機大学大学院・大学の3つのポリシー

- 大学のあゆみ

- 大学の取り組み

- 情報公開

- 認証評価、自己点検・評価

- ホームカミングデー

- 東京電機大学が求める教員像

- 教育関係附置施設

- キャンパス紹介

- 東京電機大学大学のアセスメント・ポリシー

- 学園紹介

- 学校法人東京電機大学概要

- 理事長挨拶

- 理事・監事

- 評議員

- 事業・財務情報

- ガバナンス

- 学園創立100周年宣言

- 学園広報物

- TDUコメンテーター教員紹介

- 学園へのご寄付

- 学校法人東京電機大学が求める事務・技術職員像

- 学園創立110周年記念事業

- 系列校・関連機関

- 寄附行為等

- 危機管理

- 新型コロナウイルス感染者状況

- 学校法人東京電機大学中期計画~TDU Vision2028~

- 学部

- システムデザイン工学部

- 未来科学部

- 工学部

- 工学部第二部

- 理工学部

- 大学院

- 大学院での学び

- 先端科学技術研究科

- システムデザイン工学研究科

- 未来科学研究科

- 工学研究科

- 理工学研究科

- 入試・オープンキャンパス

- 大学入試

- 大学院入試

- インターネット出願/マイページ

- 入学者選抜要項

- 入試結果

- オープンキャンパス2025

- オンライン個別相談会

- 進学相談会

- キャンパス見学会

- キャンパス自由見学

- キャンパス見学

- メールマガジン

- ざっくりまとめました! 東京電機大学の7つのこと

- 【一般選抜】東京千住キャンパス試験会場案内(ストリートビュー)

- 1分で電大が分かる!ショート動画

- 受験生への応援メッセージ

- キャリアプログラム

- 学内就職サイト

- 就職支援

- 資格取得・教員免許

- 公開講座

- 履修証明プログラム

- 実践知教育

- 留学・国際交流

- 本学へ留学希望の方

- 本学へ留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外に留学希望の方

- 海外に留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外留学動画(学内者専用)

- 国際センター

- TDU International Workshop

- International Workshop

- スチューデントアンバサダー

- 国内でできる国際交流

- 在留期間更新許可申請

- 学生生活

- 学生要覧

- 履修の手引き

- 教職課程

- シラバス・時間割

- 年間予定

- 学習サポートセンター

- 学生アドバイザー

- 障害のある学生への支援

- その他授業関係

- 学費

- 奨学金

- 教育ローン・短期貸与金制度

- 保険制度・経費補助

- 証明書発行・事務窓口

- 学生相談室・健康相談室

- 休学・退学などについて

- クラブ・サークル活動

- 学生食堂と売店

- 車両通学

- ⾼等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金の支援)について

- 東京電機大学後援会

- 教育訓練給付制度