平成28年度 PBL教育支援プログラム 成果報告書「ワークショップⅢ」

2017.07.13

| 開講学部 | 工学部 機械工学科 |

| 科目名 | ワークショップⅢ |

| 担当教員 | 伊東 明俊 |

Q1 PBLを導入した意図・目的

大学全体としてのPBL授業導入の学長指令に伴い、これまで空き時間となっていた、機械工学実験実習Ⅳの裏番組(実験実習Ⅰ~Ⅲについては、機械設計製図Ⅰ~Ⅲが裏番組として設定され、履修者を半分に分けて午前午後で履修している)相当のコマに、製図関連のPBL授業を導入しようという考えのもと設定された授業である。

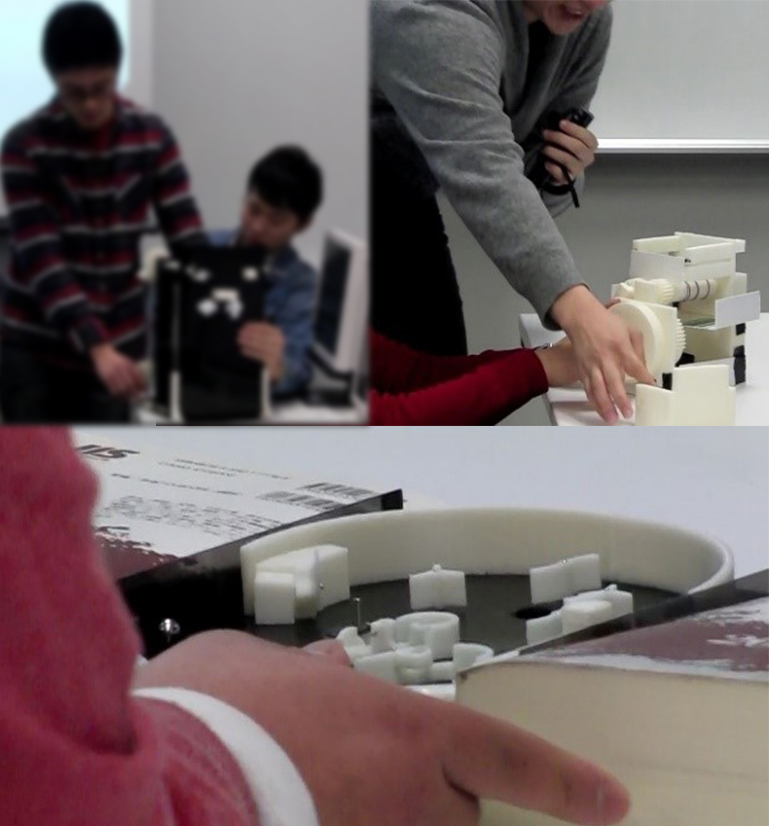

自らが構想した機械を3D-CADにより設計し、3Dプリンタにより実際に出力して機械を構成しようというものである。

設計・試作をチームで行うことにより、就職後に必ず関わることとなる、チームによる製品開発を体験し、それに必要なコミュニケーション力を涵養することを目的としている。

Q2 授業におけるPBLの実践方法

履修者が昨年度に引き続き少なかったため、午前の授業では、一班2人で2班と3人が1班、午後の授業では、一班2人で4班の構成とした。グループ分けは抽選による。

授業は全て2号館4階のメディア教室のコンピュータ端末を使って行われる。使用するソフトは、Autocad Inventorである。

課題として設計を要求される機械の要求緒言は、「複数部品で構成され、必ず可動部を含む機械であり、動力源は手動とする。授業範囲で設計可能で、実行可能な時間範囲の3Dプリンタ出力で構成可能な規模とすること」というものであった。

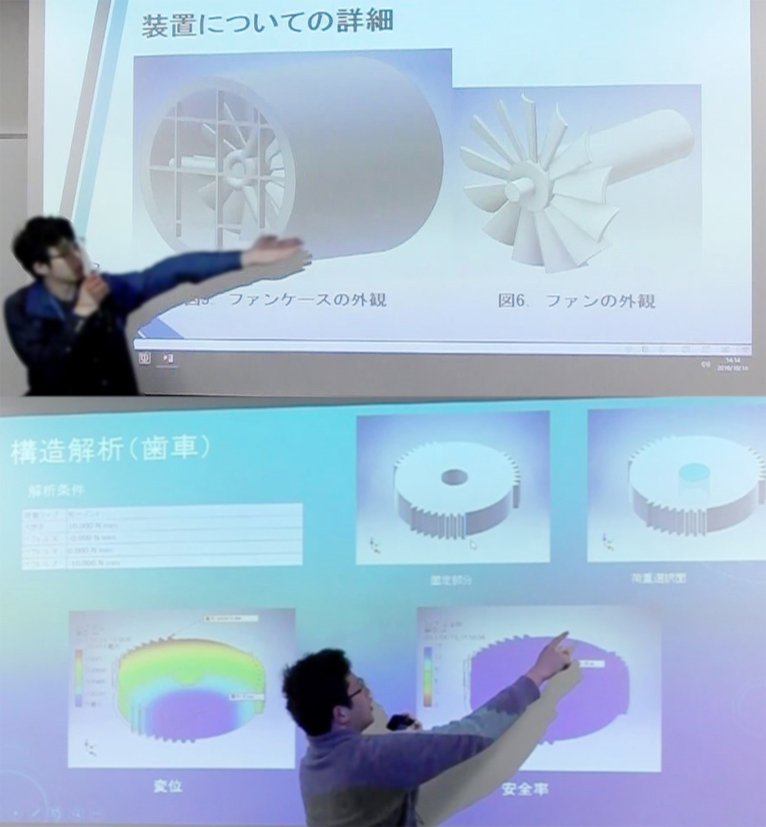

授業は、製品のプランニング、製品企画プレゼンテーション、3D-CADによる製品設計、有限要素法による部品の強度計算、動作アニメーションの作成、3Dプリンタによる製品出力、最終的な製品発表会の順に進められた。

製品企画段階でフリーハンドで描かれた絵は例年通りとても稚拙で、これで本当に機械を作れるのかというレベルであったが、今年度は、企画段階でCAD入力された絵を出す(つまりCAD上で発想する)班が現れた。

手書き入力の班についても、3D-CADによる設計を済ませた段階では、優れたツールの利用により、いきなり本格的な機械へと変貌するのは共通。流体力学のコンピュータ計算(CFD)まで利用する学生が現れた。

有限要素法による強度計算については、Inventorにより境界条件を設定すれば後はボタンを押すだけという手軽さで、フルに利用すべきと言う認識を学生に植え付けることができた。

今年度から取り入れた3Dアニメーションについては、凝った動画が簡単に作成できるCADソフトのすごさを堪能した。

3Dプリンタでの試作では、実際の部品が持つ形状精度や寸法公差の問題を学生に深く考えさせた。今年度は、既存の機械のモデルを作るのではなく、3Dプリンタで新たな機械を製作しようとする班が、結構機能していたのが印象的である。特に優秀だった班として、レジ袋の仕分けを簡単にする、アメリカのスーパーで使われているような装置(レジ楽)、トランプのシャッフルを手動で行うトランプまぜまぜ機、ピンボールゲーム装置を作った(ピンボール)の3つである。いずれも一応目的通り動作していたところが、素晴らしい。これまでは、自力でメカニズムを考案していた班はほとんど途中で挫折していたが、完成まで至った班が3つも出たことは、画期的だと思う。

問題としては、履修者が少ないことからもっと多人数の班構成にすることが難しいということがあげられる。本授業の宣伝、名称の変更などを、今後考えていかなければならない。

Q3 授業における成績評価方法

成績評価は、昨年度同様の以下の方法で行った。

学生による相互評価:6、教員による評価:4

製品企画プレゼンテーション:3、最終製品プレゼンテーション:7

今年度は、上述の配分により成績評価を行った。

問題点としては、学生ごとに、絶対的な評価基準にばらつきが大きかったことが挙げられる。

これを補正するために、評価の中間値を揃えるなどの調整を教員により行った。

学生は、自分以外の試作物のできをよく見ており、順位付け自体には問題はない。

Q4 学習成果の可視化の取組み

計画発表、最終発表などで他の班を評価することで、自分たちのレベルを評価することが、よくできていたと思う。明らかに出来が良い班に対する評価は、そろってよかった。

今年度の履修者にとっては、もうやり直す時間はないわけであるが、他の履修者の優れた例を見ることは、大いなる反省とともに、開発作業における妥協のレベルを下げることが、製品レベルをいかに下げるかについての理解が、今後各人が就職してからの実務作業に大いに役立つと考えている。

少人数ではあるが、昨年度とは異なりチーム開発が実現できたことは、PBLとして、本授業は一歩前進したと考えている。チームワークなどに問題は出ず、設計完成までの時間が、人数に比例する以上に早くなっており、余裕の出た分開発物を複雑・高度化しているところが、大いに評価される点であろう。

Q5 PBLを発展させるための課題

本授業をPBLの観点で見た時の一番の課題は履修者数が少ないことに尽きる。これにより、もっと多人数で開発作業に取り組む上でのいろいろな軋轢を体験させ、コミュニケーションの取り方を学ばせることが、現状では困難になっている。

今後も本授業の宣伝を続けるが、宣伝により履修者を増やすのは、現状の実験実習の裏番組として実施する形では困難である。H29、H30年度は現状のまま進行するが、H31年度から新カリキュラムに移行する際に、名称が3D-CADワークショップに変更され、独立した授業となるので、ここが大きなチャンスと考えている。

Q6 授業の概要と進め方

第1回:ガイダンス

本授業の内容、および今後の計画について説明をする。なお、この授業はPBLのスタイルを取るため、早期に班分けが必要となる。よってガイダンス後、履修の意思確認を行う。

第2回:製品のプランニング1

各人ごとに、今後設計する製品のプランニングを行う。3Dプリンタによる出力可能点数の制限、必ず動く構造を持つことなどを考慮に入れる。

第3回:製品のプランニング2

開示された班分け結果を基に、班ごとに、各人が作製してきた設計プランの原案を相互評価し、班として採用するプラン一つを決定する。

第4回:製品のプランニング3

各班ごとに、製作する製品のプランを説明するためのプレゼン資料(パワーポイント)を準備する。

第5回:製品のプランニング4

製品プランの説明:班ごとに、製品プランの説明をパワーポイントにより行う。説明の妥当性について、相互評価する。

第6回:3D-CADによる製品設計1

製品の構想を具体化し、各自の分担を決定する。その後、具体的な設計作業に入る

第7~9回:3D−CADによる製品設計

設計作業を進める。

第10~11回:有限要素法による強度計算

3D-CAD図面に境界条件を設定した上での応力解析を行う。

第12~13回:3Dプリンタによる製品の出力

各パーツを3Dプリンタで出力し、組み立てて製品にする。完成後プレゼン資料の準備

第14回:製品発表会

製品を提示すると共に、用意したプレゼン資料を基に、製品の特筆事項について説明する。

第15回:授業受講についての復習

〇PBLを主体とした教育への取組みに対する支援(PBL教育支援プログラム学内公募)

東京電機大学教育改善推進室では、平成23年度から「学生が主体となって学ぶ」形式を取り入れた、いわゆる「PBL(Problem-Based Learning又はProject-Based Learning)」による教育の開発・運営を「PBL教育支援プログラム」として支援し推進しています。

PBL教育支援プログラムは、これからPBLを取り入れていこうと考えている教員やすでに実践しているPBLをさらに工夫しようと考えている科目を対象に支援を行い、その実践と成果を学内の関係者と共有し、学生の学びを主体とした教育の推進を図ることを目的としています。

- 大学紹介

- 基本情報

- 学長挨拶

- 顧問学長対談

- 副学長・学部長等 役職者

- 建学の精神と教育・研究理念

- 東京電機大学大学院・大学の3つのポリシー

- 大学のあゆみ

- 大学の取り組み

- 情報公開

- 認証評価、自己点検・評価

- ホームカミングデー

- 東京電機大学が求める教員像

- 教育関係附置施設

- キャンパス紹介

- 東京電機大学大学のアセスメント・ポリシー

- 学園紹介

- 学校法人東京電機大学概要

- 理事長挨拶

- 理事・監事

- 評議員

- 事業・財務情報

- ガバナンス

- 学園創立100周年宣言

- 学園広報物

- TDUコメンテーター教員紹介

- 学園へのご寄付

- 学校法人東京電機大学が求める事務・技術職員像

- 学園創立110周年記念事業

- 系列校・関連機関

- 寄附行為等

- 危機管理

- 新型コロナウイルス感染者状況

- 学校法人東京電機大学中期計画~TDU Vision2028~

- 学部

- システムデザイン工学部

- 未来科学部

- 工学部

- 工学部第二部

- 理工学部

- 大学院

- 大学院での学び

- 先端科学技術研究科

- システムデザイン工学研究科

- 未来科学研究科

- 工学研究科

- 理工学研究科

- 入試・オープンキャンパス

- 大学入試

- 大学院入試

- インターネット出願/マイページ

- 入学者選抜要項

- 入試結果

- オープンキャンパス2025

- オンライン個別相談会

- 進学相談会

- キャンパス見学会

- キャンパス自由見学

- キャンパス見学

- メールマガジン

- ざっくりまとめました! 東京電機大学の7つのこと

- 【一般選抜】東京千住キャンパス試験会場案内(ストリートビュー)

- 1分で電大が分かる!ショート動画

- 受験生への応援メッセージ

- キャリアプログラム

- 学内就職サイト

- 就職支援

- 資格取得・教員免許

- 公開講座

- 履修証明プログラム

- 実践知教育

- 留学・国際交流

- 本学へ留学希望の方

- 本学へ留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外に留学希望の方

- 海外に留学希望の方(最新TOPICS)

- 海外留学動画(学内者専用)

- 国際センター

- TDU International Workshop

- International Workshop

- スチューデントアンバサダー

- 国内でできる国際交流

- 在留期間更新許可申請

- 学生生活

- 学生要覧

- 履修の手引き

- 教職課程

- シラバス・時間割

- 年間予定

- 学習サポートセンター

- 学生アドバイザー

- 障害のある学生への支援

- その他授業関係

- 学費

- 奨学金

- 教育ローン・短期貸与金制度

- 保険制度・経費補助

- 証明書発行・事務窓口

- 学生相談室・健康相談室

- 休学・退学などについて

- クラブ・サークル活動

- 学生食堂と売店

- 車両通学

- ⾼等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金の支援)について

- 東京電機大学後援会

- 教育訓練給付制度